Биоценоз и экосистема

В природе популяции различных видов образуют сообщества или биомы. Они характеризуются своими собственными критериями.

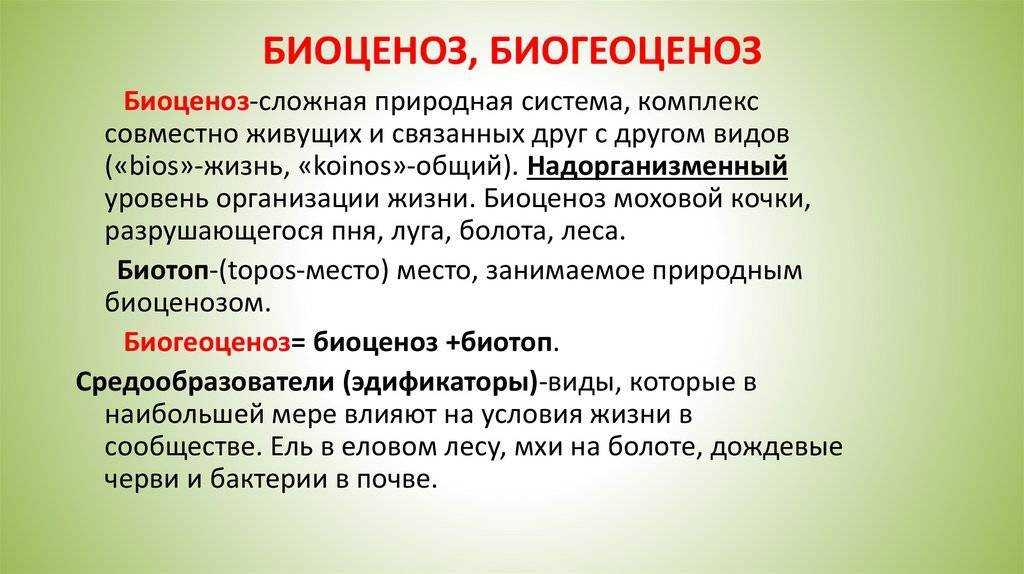

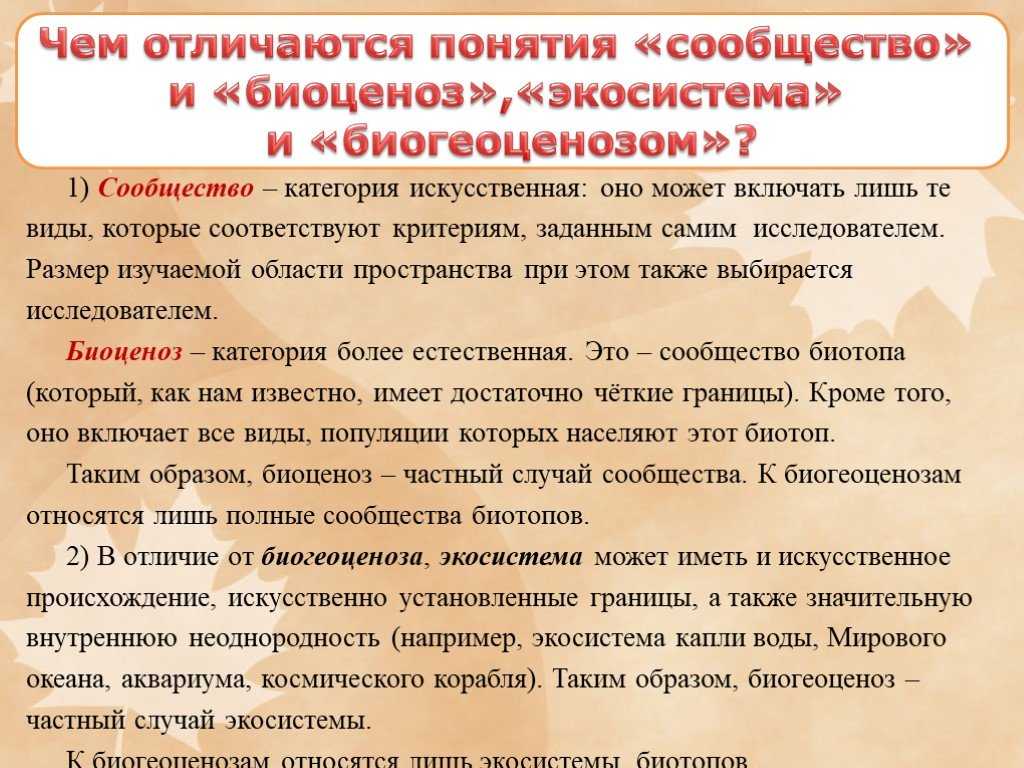

Биосообщества — это исторически сложившиеся сообщества популяций различных видов, живущих вместе в одинаковых условиях окружающей среды. Место обитания биокомпа называется средой обитания. Термин «биосоциализм» был введен в науку в 1877 году немецким гидрологом К. Мёбиусом (1825-1908).

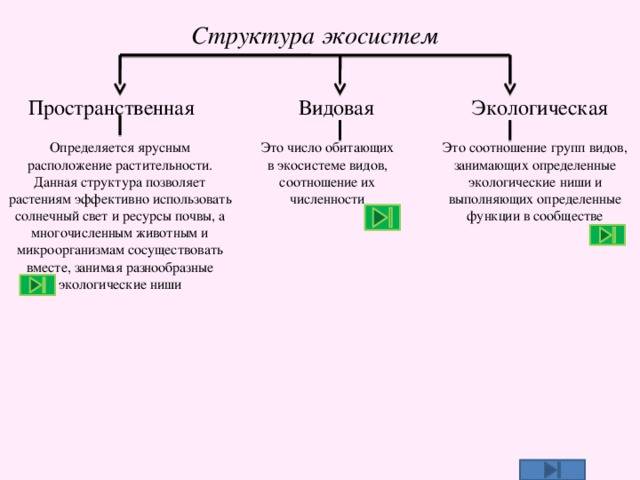

Биотический состав и среда обитания представляют собой единую систему, экосистему. Термин «экосистема» был введен в науку английским биологом А. Тэнсли в 1935 году. В русской литературе обычно используется другой термин. Он был изобретен ботаником В. Н. Сухачевым (1880-1967) в 1940 году. Его нельзя рассматривать как биологизм, изолированный от окружающей среды. Именно поэтому термины «биосоциальный» и «экологический» в литературе взаимозаменяемы.

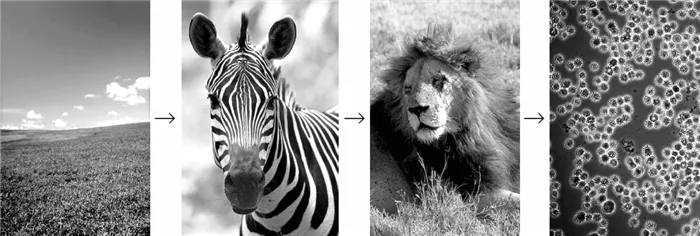

Биосоциумы, как и все живые системы, были созданы в результате процессов естественного отбора. Между организмами в биокампаниях создаются прочные пищевые связи — «пищевые цепи» (рис. 11.3).

Рис. 11.3. Примеры типичных «пищевых цепей»: растения. Травоядные; хищники; бактерии.

Можно выделить различные типы пищевых цепей. Обычно выделяют три основных звена

Производители — производители первичной продукции. Они представляют собой самодостаточные композиции органических веществ, потребляя неорганические вещества из среды обитания.

Потребители — потребители конечного органического продукта. Ядро этой группы составляют многоклеточные животные, но в нее также входят растения и грибы. Существует различие между потребителями первого класса (травоядные) и потребителями второго класса (цинархоидные хищники).

Упадок разрушает органические вещества и питает мертвые организмы. К ним относятся грибки и бактерии.

Организации в экосистеме всегда занимают экологическую позицию. Виды, которые используют одни и те же природные источники функционально схожим образом, называются гильдиями. Это понятие включает все конкурирующие виды, независимо от таксономической интеграции (Pianca E., 1981). Вид может быть членом нескольких гильдий для различных элементов его экологического статуса. Позиции этих видов практически пересекаются, поэтому члены гильдии взаимодействуют друг с другом больше, чем с другими членами сообщества. Однако позиции членов гильдии не полностью совпадают, а в чем-то расходятся.

Насколько перекрывающиеся позиции не приводят к конкурентному исключению — один из фундаментальных экологических вопросов. Экологические наблюдения могут выявить интересную информацию о распределении членами гильдии потребляемых ресурсов, максимизируя их использование и минимизируя конкуренцию.

В природе существует множество различных вариаций, включая некоторые, которые очень трудно идентифицировать. Анализ экосистем выявляет общие критерии регулирования численности, биомассы и утилизации энергии.

Поскольку все цепи связаны друг с другом, между ними происходит специфическая фора и передача энергии. Существуют неизбежные потери, которые можно точно подсчитать. Производство организмов на каждом последующем уровне в среднем в десять раз ниже, чем на предыдущем. Таким образом, пищевая цепь имеет форму пирамиды. Поэтому «правила экологической пирамиды» являются одними из самых важных правил экосистемы.

Виды экосистемы

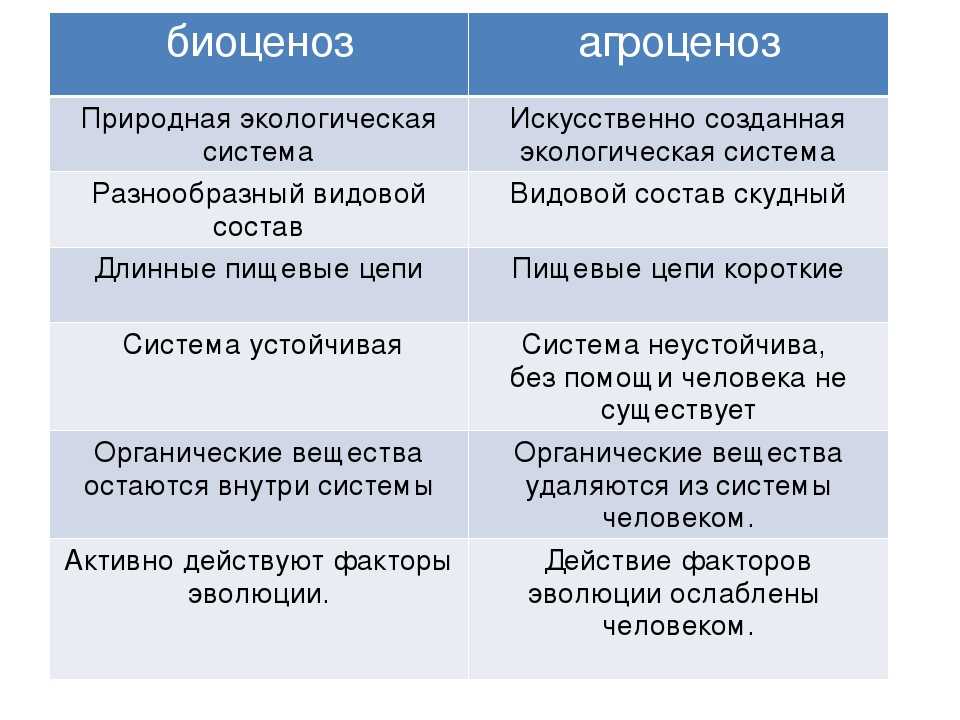

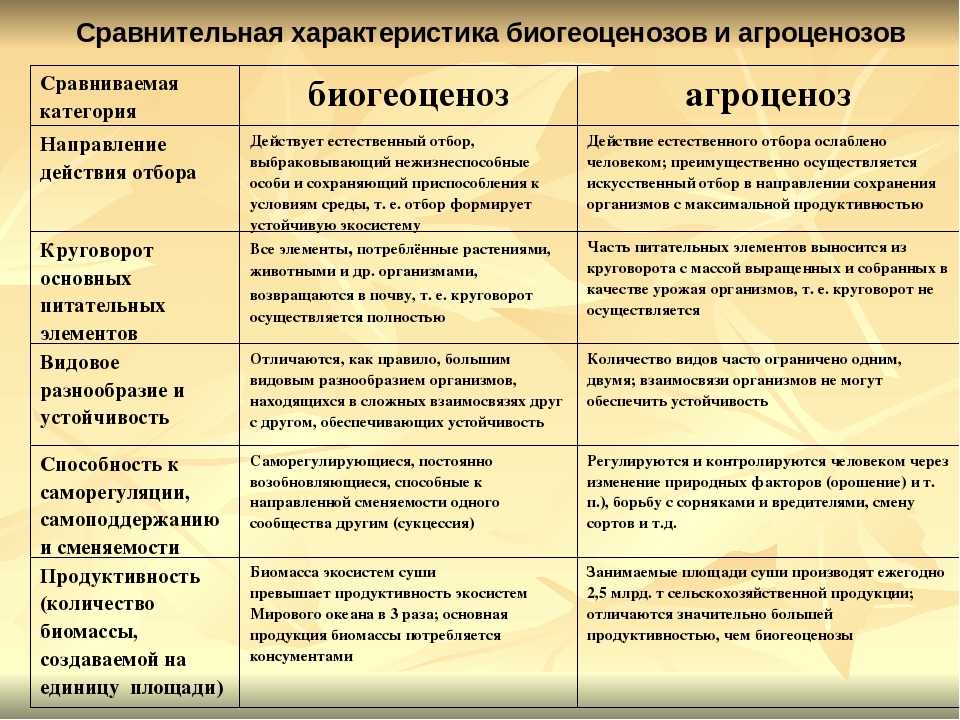

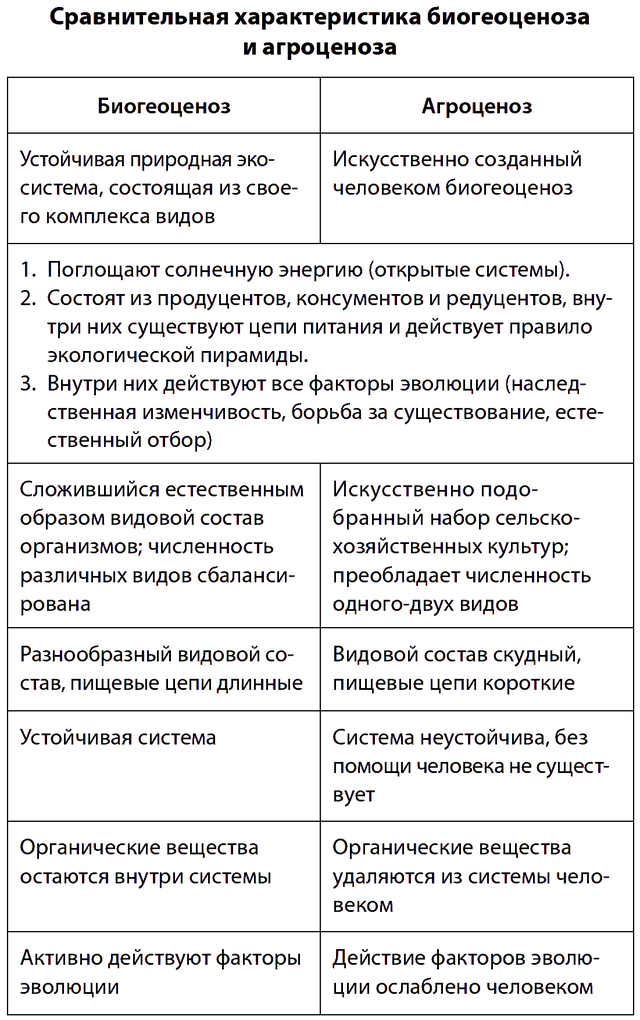

Экосистема может быть естественной, а также искусственной:

- Естественная

, образована под воздействием природных факторов в течении длительного времени. Люди могут оказывать влияние на эту экосистему. Например, лес. В лесу люди берут древесину, собираю грибы и ягоды, охотятся на животных и т.п. Но на таких биологических участках воздействие природных факторов подавляет влияние людей. - Антропогенные

— это экосистемы, которые создают и используют люди в сельскохозяйственных целях. К примеру, пастбище. В антропогенных экосистемах возможно сохранение естественных экосистем в начальном виде, таких как реки или болота.

Естественную от антропогенной системы отличают по тому какой источник энергии обеспечивает их.

Среди экосистем существуют еще одна классификация экосистем:

- Автотрофные

– это системы, находящиеся на энергетически обеспечении, либо за счет той солнечной энергии которую потребляют продуценты – фотоавтотрофные экосистемы, либо за счет той химической энергии продуцентов — хемоавтотрофные экосистемы. - Гетеротрофные

– это система которой используется химическая энергия, или созданная человеком через энергетические устройства, или вместе с углеродом от органических веществ.

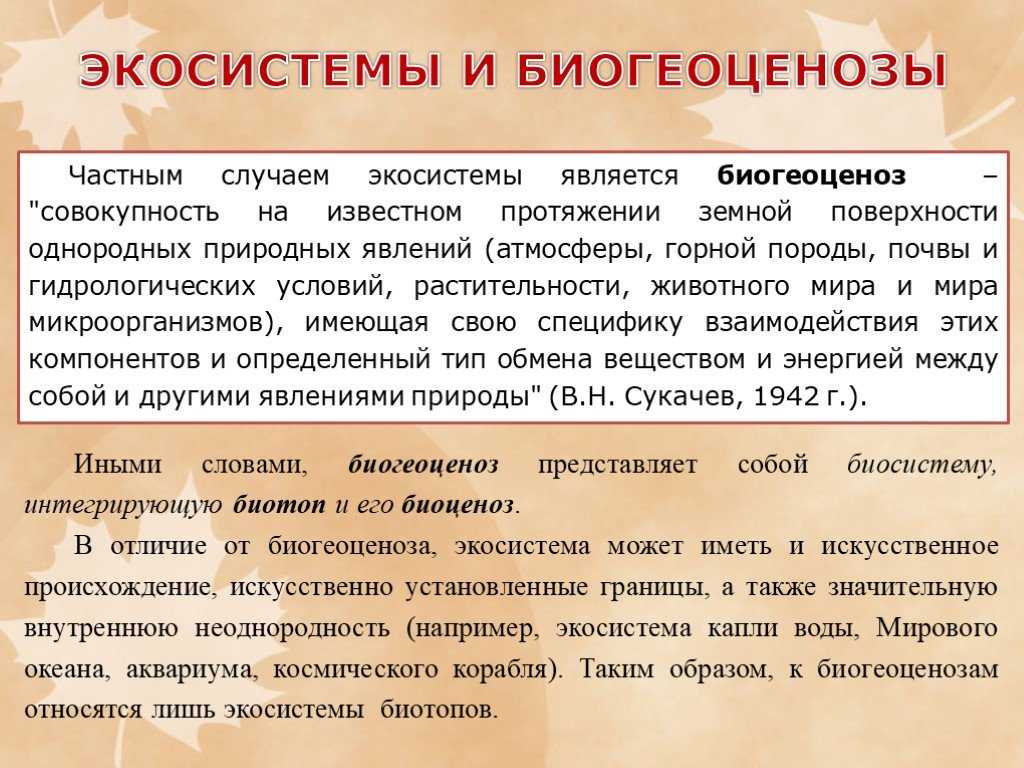

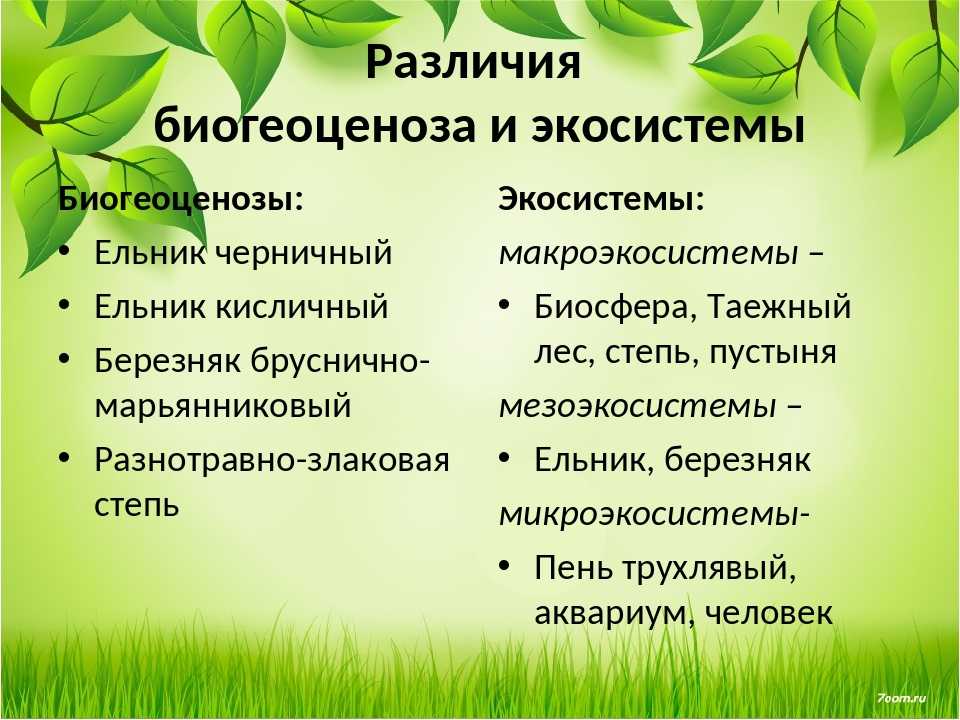

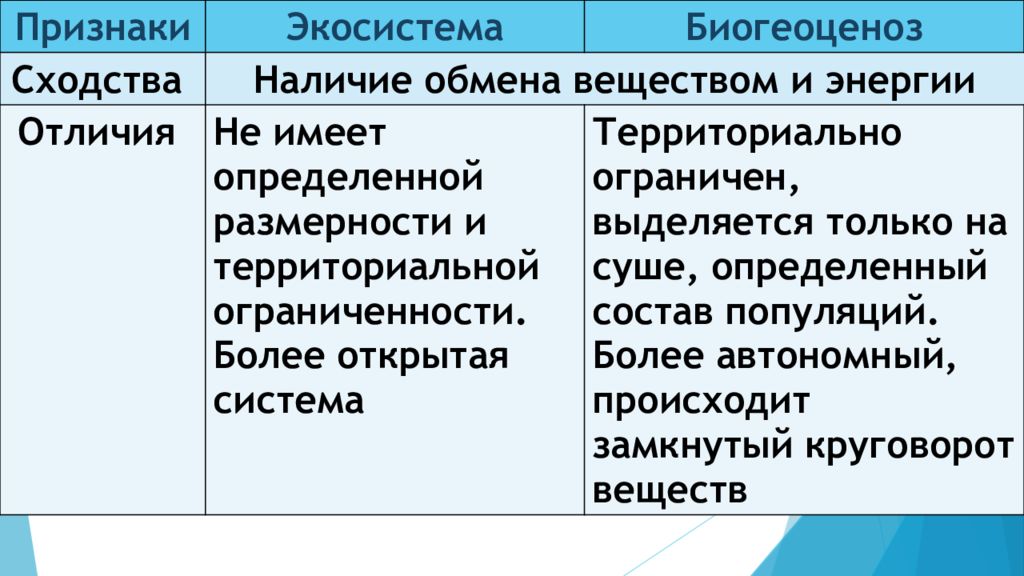

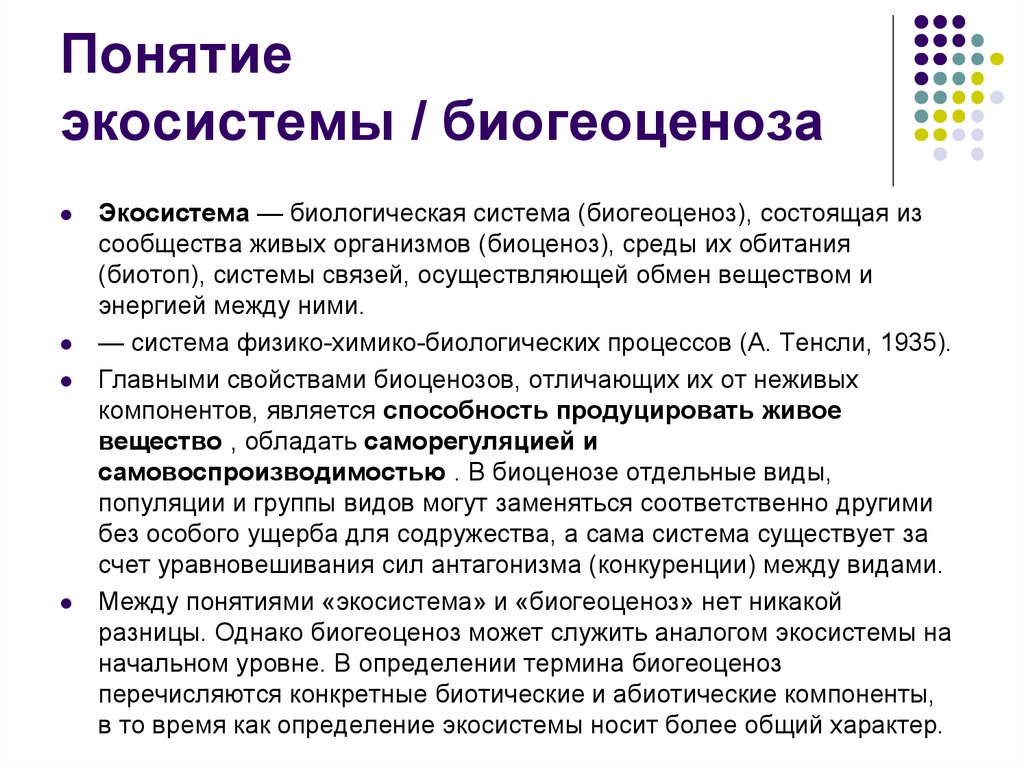

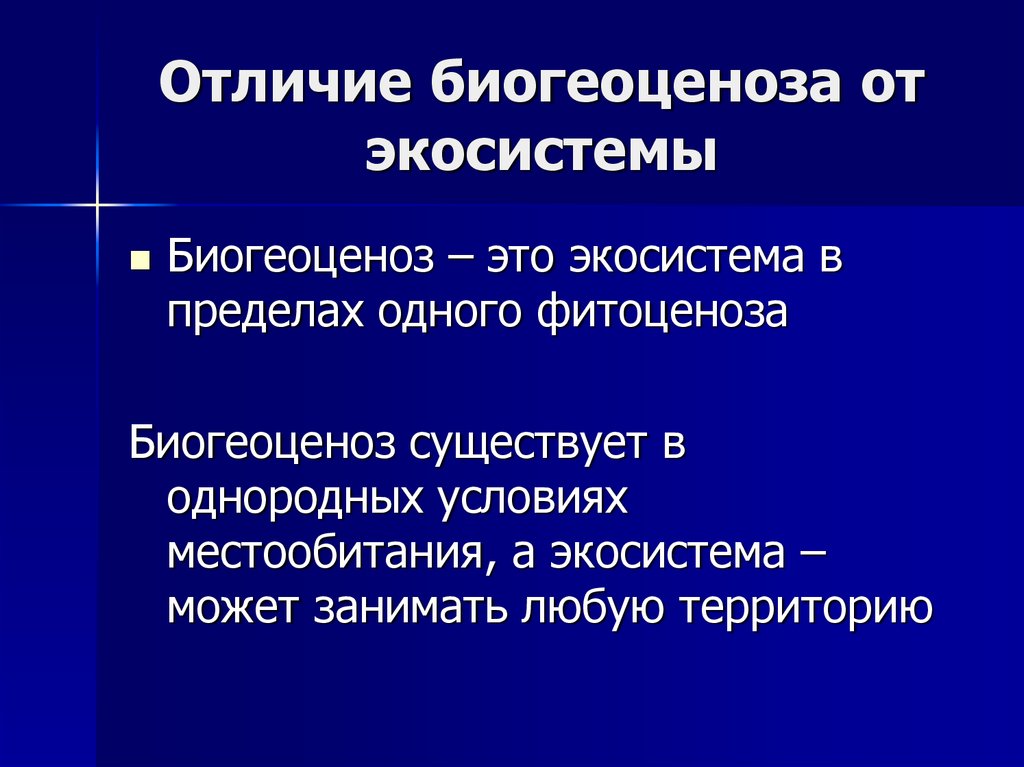

Различия между экосистемой и биогеоценозом.

- Во-первых, биогеоценоз — это частный случай экосистемы

. Ведь, биогеоценоз ограничен фитоценозом, а когда его невозможно выявить, то тогда этот участок суши называют экосистемой. Просто у биоценоза много схожих черт с экосистемой, поэтому их часто используют, как синонимы. - Во-вторых, понятие «экосистема» гораздо шире и распространённее, чем «биогеоценоз».

- В-третьих, в экосистеме наблюдается разноранговость, чего в биогеоценозе нет.

- В-четвертых, биоценоз выделяется только на суше, а экосистема может выделяться везде.

Черта между экосистемой и биогеоценозом очень тонкая, но она есть!

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема» большинство ученых считают словами-синонимами. Лишь очень тонкий специалист может найти семантические отличия между этими понятиями, исключив разницу в написании и звучании этих слов.

Примеры искусственных и естественных экосистем

Водные биогеоценозы представлены океанами, морями, реками, озёрами. Человеком создаются водохранилища, городские пруды (декорация и место отдыха), котлованы (место водопоя скота).

Аквариум – простейшая искусственная среда, где образующим фактором является вода. Водоросли служат фотосинтезирующим элементом, рыбы или улитки поглощают созданный водорослями кислород, микроорганизмы разлагают органические остатки. Даже в присутствии всех необходимых частей жизнь аквариума невозможна без своевременной фильтрации, добавления синтетического корма.

Примеры наземно-воздушных естественных экосистем – луга, леса, степи, пустыни, тундра. Распространённые агроценозы – поля, где средообразующими видами выступают злаки, бобовые, подсолнечники. Продуктивность полей поддерживают, обрабатывая их тракторами, комбайнами. Сады создают для сбора фруктов, ягод и разведения декоративных растений; огороды устраивают для получения овощного урожая.

Пастбища – регулируемые человеком луга, предназначенные для выпаса рогатого скота, лошадей, а также сенокошения. Парки для активного отдыха на свежем воздухе часто обустраивают на месте природных лесов. Для создания пешеходных дорожек часть деревьев вырубают, некоторые виды специально высаживают рощами.

Теплицы и оранжереи используют для выращивания теплолюбивых растений на дачных участках либо экзотических видов в ботанических садах. Экосистемы могут быть совсем небольшими, как сад Дэвида Латимера в закупоренной стеклянной бутылке.

Ульи – те же антропогенные экосистемы. Поддержание продуктивности живых организмов требует усилий, что доказывает работа пасечников, которые:

- весной пересаживают пчёл;

- летом помогают пчёлам роиться;

- чистят ульи каждый летний месяц;

- следят за качеством мёда;

- осенью меняют пчелиных маток;

- зимой держат пчёл в темноте, регулируют температуру.

Примеры биогеоценозов и экосистем

1. Лесной биогеоценоз

Лесной биогеоценоз образуется в результате сосуществования лесных растений, животных и микроорганизмов. В него входят различные типы деревьев, кустарников, трав и грибов, а также множество видов животных, включая птиц, млекопитающих и насекомых.

2. Морской биогеоценоз

Морской биогеоценоз составляют живые организмы морской среды, включая растения и животные, которые обитают в морских водах. Этот биогеоценоз может включать коралловые рифы, водоросли, различные виды рыб, морских млекопитающих и других морских созданий.

3. Пустынный биогеоценоз

Пустынный биогеоценоз образуется в условиях экстремальной сушы, где присутствуют специализированные растения и животные. Некоторые из них, как например, кактусы и скорпионы, способны выживать в условиях ограниченных водных ресурсов и высоких температур.

4. Пресноводный биогеоценоз

Пресноводный биогеоценоз образуется в водных системах, таких как реки, озера и болота. В нем обитают разнообразные растения, рыбы, насекомые и другие животные, которые приспособились к жизни в пресной воде.

5. Горный биогеоценоз

Горный биогеоценоз образуется в горных регионах, где условия существования кардинально отличаются от низинных районов. Он включает в себя разнообразные виды растений и животных, которые приспособились к холодному климату, каменистому грунту и большой высоте.

Приведенные примеры являются лишь небольшой частью разнообразия биогеоценозов и экосистем, существующих на нашей планете. Каждый из них уникален и представляет собой сложную сеть взаимодействий, определяющих его устойчивость и функционирование.

Свойства биогеоценозов

Биогеоценоз, как любая система, имеет ряд свойств. К особенным свойствам биогеоценозов относятся:

- целостность,

- устойчивость,

- способность к самовоспроизводству,

- способность к саморегуляции.

Целостность – это свойство, которое обеспечивается тесными связями организмов между собой и средой. При изменении хотя бы одного компонента нарушается поток энергии и круговорот веществ, поэтому изменяется весь биогеоценоз.

Устойчивость биогеоценозов определяется взаимоприспособленности различных видов к сосуществованию и их адаптации к условиям среды, способности противостоять их изменениям.

Саморегуляция биогеоценозов состоит в колебании количества особей и популяций того или иного вида, биопродуктивности популяций, способов и скорости круговорота веществ в биогеоценозе и потоков энергии вокруг определенных (оптимальных) значений. Регулирующими факторами могут выступать внутривидовые и межвидовые связи («растения–травоядные», «хищник-жертва», «паразит-хозяин» и т.п.).

Способность биогеоценозов к самовоспроизводству зависит от взаимодействия саморегулируемых популяций, входящих в их состав, и обеспечивается природными ресурсами окружающей среды (тепло, наличие воды и еды).

Человек в процессе своей деятельности вольно или невольно изменяет соотношение компонентов в биогеоценозах. Это может вызвать изменение биогеоценозов и всей биосферы вообще.

Характеристика биогеоценоза

К основным характеристикам биогеоценоза относятся:

- место, которое занимает биогеоценоз в рамках природы. Это место носит название биотоп. Место, которое занимает в составе биогеоценоза вид, носит название экологической ниши;

- климато-географические условия биотопа. От данных условий сильно зависит видовой состав биогеоценоза;

- разнообразие видов — количество видов растений, грибов, животных, микроорганизмов. Видовой состав биоценоза определяют пищевыми связями, ролью видов в образовании среды, конкурентными отношениями между видами. Чем богаче видовой состав биогеоценоза, тем устойчивее будет система;

- биогеоценоз можно разделить на фитоценоз (то есть общность растений), зооценоз (то есть общность животных), микробоценоз (то есть общность бактерий). Особое место в рамках биогеоценоза занимают виды, которые влияют на условия жизни иных видов (эдификаторы, виды-средообразователи). К примеру, в лесу елей видо-средообразователем будет считаться ель, а в степи — плотнодерновинные травы (то есть ковыль и иные), на верховом болоте будут сфагновые мхи. Эдификаторами будут суслики, сурки, которые изменяют своей жизнедеятельностью состав флоры степи, микрорельеф и увлажненность почвы;

- плотность популяции — количество организмов этого вида, которые относятся к единице объема или площади;

- биомасса — число живого вещества;

- структура — закономерное размещение видов в пространстве (то есть ярусность биогеоценоза леса, глубинное распределение организмов в рамках водоема);

- продуктивность — целое количество органического вещества, которое было синтезировано живыми организмами.

Представим некоторое количество биогеоценозов, а также их продуктивность в виде таблицы.

Название биогеоценоза | Продуктивность (в год) |

Коралловый риф | 2500 |

Тропический дождевой лес | 2200 |

Леса умеренного пояса | 1250 |

Саванны | 900 |

Степь умеренной зоны | 800 |

Тайга | 500 |

Земли, которые используются для сельского хозяйства | 650 |

Континентальный шельф | 360 |

Тундра | 140 |

Океан | 125 |

Пустыня | 3 |

Примеры в природе

В природе существует очень много видов биогеоценоза. Рассмотрим некоторые из них.

Лиственный лес

Лиственный лес — это сложная экосистема. Лес состоит из таких основных видов растений, как дубы, липы, буки, осины, березы, рябины, клены (видовая структура). Можно выделить несколько ярусов: древесный (низкий, высокий), ярус мха, кустарниковый и травяной (пространственная структура). Растения верхних ярусов — светолюбивы, они более терпимы к изменениям влажности или температуры, чем нижние. Мхи, кустарники и травянистые растения приспособлены к существованию в тени листвы деревьев. Почва устелена подстилкой, которая формируется из опавших листьев, прелой травы, веточек.

Фауна лесных биогеоценозов характеризуется богатым видовым составом. Здесь присутствуют грызуны, хищники (лисы, барсуки, медведи, волки), насекомоядные. Травоядные представлены оленями, лосями и косулями. На деревьях обитают белки, бурундуки. Птицы распределяются по ярусам. Птичьи гнезда можно встретить не только в кроне деревьев, но и в дуплах, кустарниках, на стволах, на земле. В лесном биогеоценозе велика численность насекомых, чьей пищей являются листья (гусеницы) или кора деревьев (короеды). Верхние почвенные слои и подстилку населяют позвоночные (черви, клещи, личинки), бактерии и грибы.

Пруд

Пруд выступает как биогеоценоз, в котором среда обитания организмов — вода. На небольшой глубине растительный мир представлен плавающими, крупного размера, или укореняющимися организмами (кувшинки и камыш). Плавающие мелкие растения располагаются по всей поверхности пруда. Когда численность такого фитопланктона растет, вода окрашивается в зеленый цвет («цветет»). Растения водоема — пища для головастиков, ракообразных, личинок и рыб. Хищные рыбы и насекомые питаются более мелкими организмами. Грибы, жгутиковые и бактерии относятся к организмам, которые разлагают органические соединения. Наибольшее их скопление наблюдается на дне пруда, так как там большая концентрация останков рыб и растений.

Приведенные примеры биогеоценоза отличаются друг от друга видовым составом. Это обусловлено кардинально различной средой обитания. Однако населяющие группы растений — одного типа.

Продуценты: мхи, травы, деревья, кустарники; водоросли, плавающие растения.

Консументы: насекомые, птицы, звери; земноводные, ракообразные, насекомые, хищные рыбы.

Редуценты: водные и наземные виды бактерий и грибов.

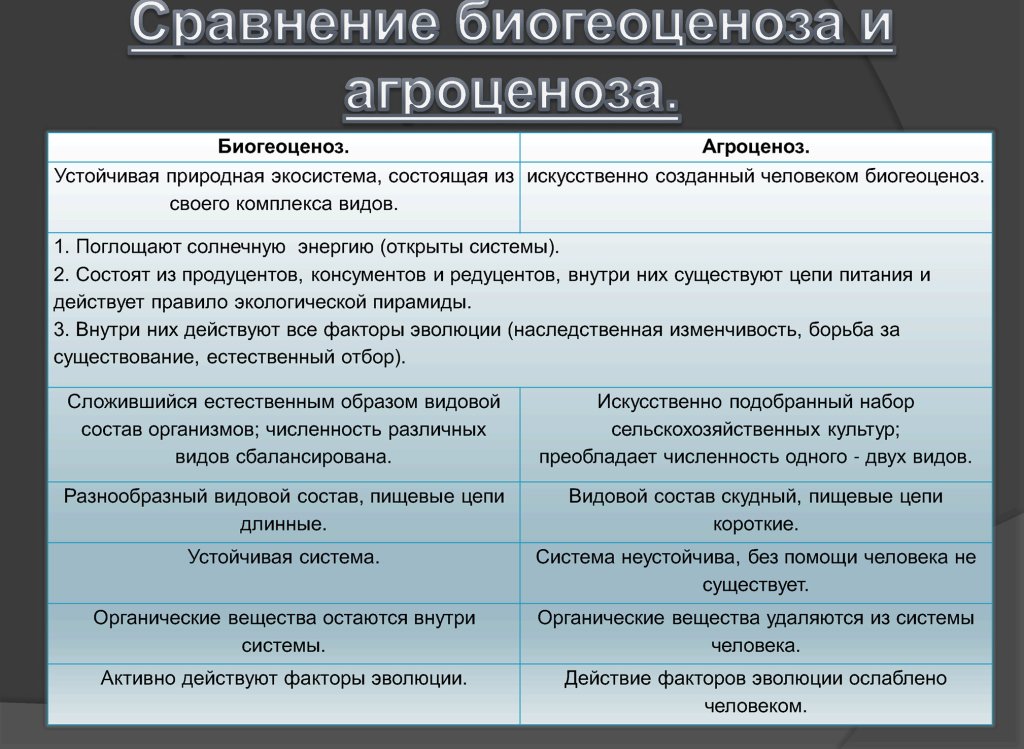

Биогеоценоз и экосистема

Популяции живых организмов, которые входят в состав биоценозов, тесно связаны не только между собой, но и с условиями среды их существования. Из окружающей среды поступают вещества, необходимые для обеспечения их жизнедеятельности.

Обратно поступают продукты метаболизма. Так формируется определенная система из сообщества организмов и среды их существования. Ученые назвали ее экосистемой. Данный термин предложил в $1935$ году английский эколог А. Тенсли.

Он подчеркивал, что нельзя изучать живые организмы без учета среды их обитания.

Определение 1

Экосистема – это совокупность живых организмов различных видов, которые взаимодействуют между собой и со средой обитания, благодаря чему возникает поток энергии, который образует определенную трофическую структуру и обеспечивает круговорот веществ в средине системы.

Под круговоротом веществ следует понимать обмен веществом между неживой и живой частями экосистем.

Понятие биогеоценоза

В $1940$ году российский советский эколог В.Н. Сукачев ввел в науку понятие «биогеоценоз». Он считал, что понятия «экосистема» и «биогеоценоз» хоть и близки, но не идентичны.

Ничего непонятно?

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Определение 2

Биогеоценоз – это территория с более-менее однородными условиями существования, населенная взаимосвязанными популяциями различных видов, которые объединены между собой и физической средой обитания круговоротом веществ и потоком энергии.

Сукачев считал, что биогеоценоз, в отличие от экосистемы, является более конкретным территориальным понятием (образованием).

Когда говорится об экосистеме, то имеется ввиду любая совокупность организмов разных видов, связанных между собой трофически, которые не обязательно занимают территорию с однородными условиями.

А биогеоценоз занимает ограниченную территорию с однородными условиями и определенным растительным сообществом – фитоценозом.

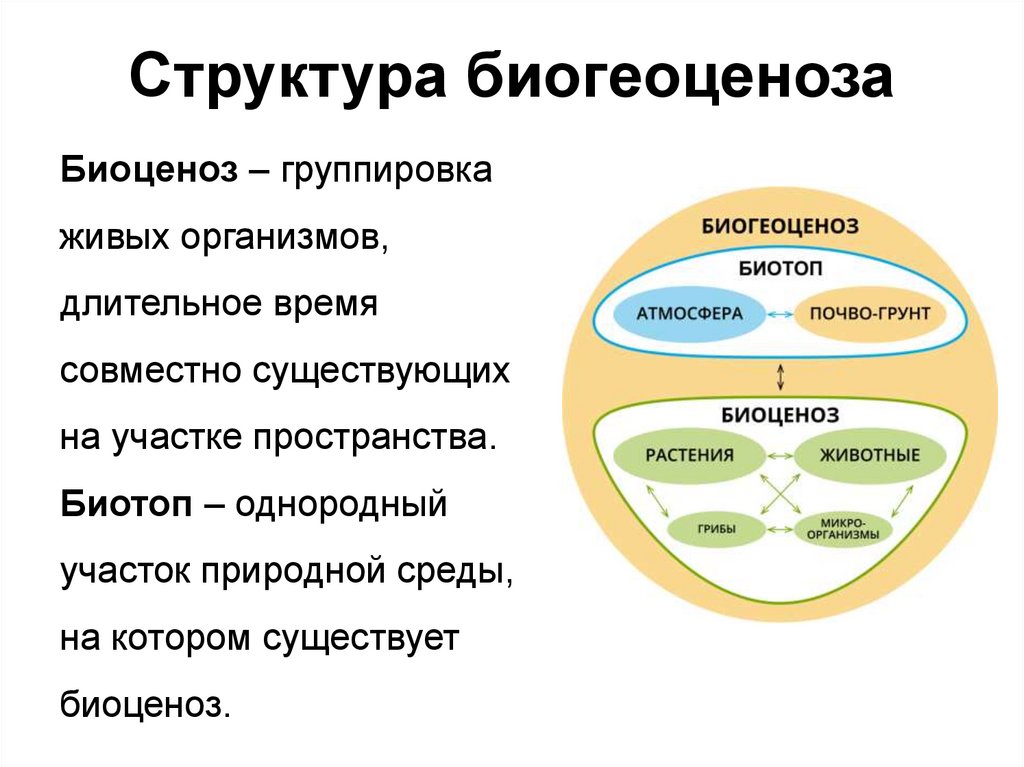

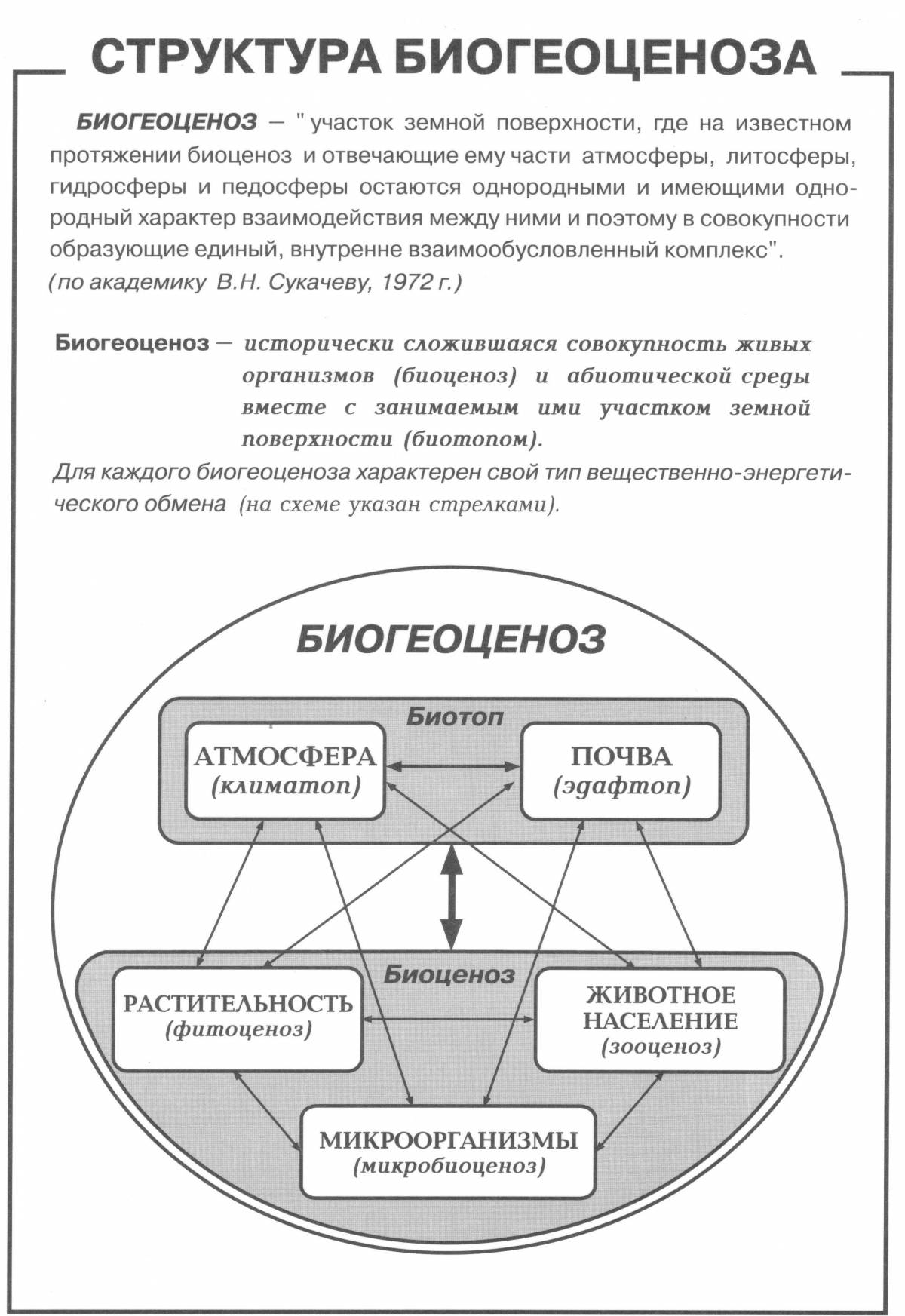

Структура биогеоценоза

Так как биогеоценоз представляет собой систему взаимодействия живой и неживой природы, то в его структуре выделяют абиотическую и биотическую части.

В состав абиотической части входят такие компоненты, как неорганические и органические соединения, климатические условия, явления неживой природы (гроза, землетрясения, извержения вулканов и т.п.).

Биотическую часть составляют различные экологические группы популяций организмов, которые объединены между собой трофическими и пространственными связями.

Важная роль в структуре биогеоценоза принадлежит редуцентам. Эти организмы, питаясь останками других живых организмов или продуктами их жизнедеятельности, расщепляют органические вещества до неорганических. Таким образом, они обеспечивают завершение цикла круговорота веществ в природе.

Свойства биогеоценозов

Биогеоценоз, как любая система, имеет ряд свойств. К особенным свойствам биогеоценозов относятся:

- целостность,

- устойчивость,

- способность к самовоспроизводству,

- способность к саморегуляции.

Целостность – это свойство, которое обеспечивается тесными связями организмов между собой и средой. При изменении хотя бы одного компонента нарушается поток энергии и круговорот веществ, поэтому изменяется весь биогеоценоз.

Устойчивость биогеоценозов определяется взаимоприспособленности различных видов к сосуществованию и их адаптации к условиям среды, способности противостоять их изменениям.

Саморегуляция биогеоценозов состоит в колебании количества особей и популяций того или иного вида, биопродуктивности популяций, способов и скорости круговорота веществ в биогеоценозе и потоков энергии вокруг определенных (оптимальных) значений. Регулирующими факторами могут выступать внутривидовые и межвидовые связи («растения–травоядные», «хищник-жертва», «паразит-хозяин» и т.п.).

Способность биогеоценозов к самовоспроизводству зависит от взаимодействия саморегулируемых популяций, входящих в их состав, и обеспечивается природными ресурсами окружающей среды (тепло, наличие воды и еды).

Человек в процессе своей деятельности вольно или невольно изменяет соотношение компонентов в биогеоценозах. Это может вызвать изменение биогеоценозов и всей биосферы вообще.

Виды биогеоценоза

Если рассмотреть луг, в качестве примера, то можно увидеть весь процесс биогеоценоза.

Травы кустарники, которые растут на лугу, являются первичными производителями использующими процесс фотосинтеза.

Животные, насекомые и птицы, которые питаются этими растениями, являются потребителями, а они, в свою очередь, становятся пищей для хищников. Микробы перерабатывают останки и отходы, которые снова становятся пригодными для растений.

Растительный мир лесов (фитоценоз) отличается от степи или луга наличием ярусов, и обитатели верхних ярусов получают гораздо больше солнечной энергии, чем жители нижнего яруса, которые вполне комфортно себя чувствуют в тени.

Средой обитания пруда, является дно водоёма, вода и поверхность над водой. Фитоценоз составляют водоросли, которые находятся под водой, либо в воде. Водорослями питаются ракообразные, рыбы, насекомые. Бактерии и микроорганизмы питаются на дне пруда.

Система биогеоценоза представляет собой совокупность растений, животных, микроорганизмов и грибов. Основными компонентами является углерод, кислород, солнечный свет и живые организмы. Солнце обеспечивает необходимый приток энергии, в результате чего происходит круговорот энергии. Она передается от простейших организмов к гетеротрофам.

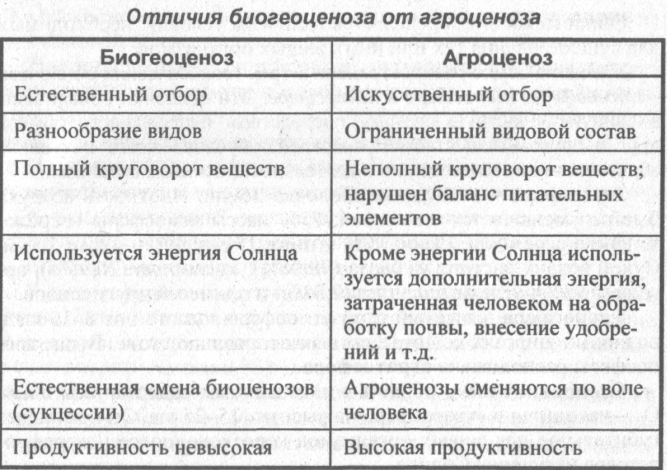

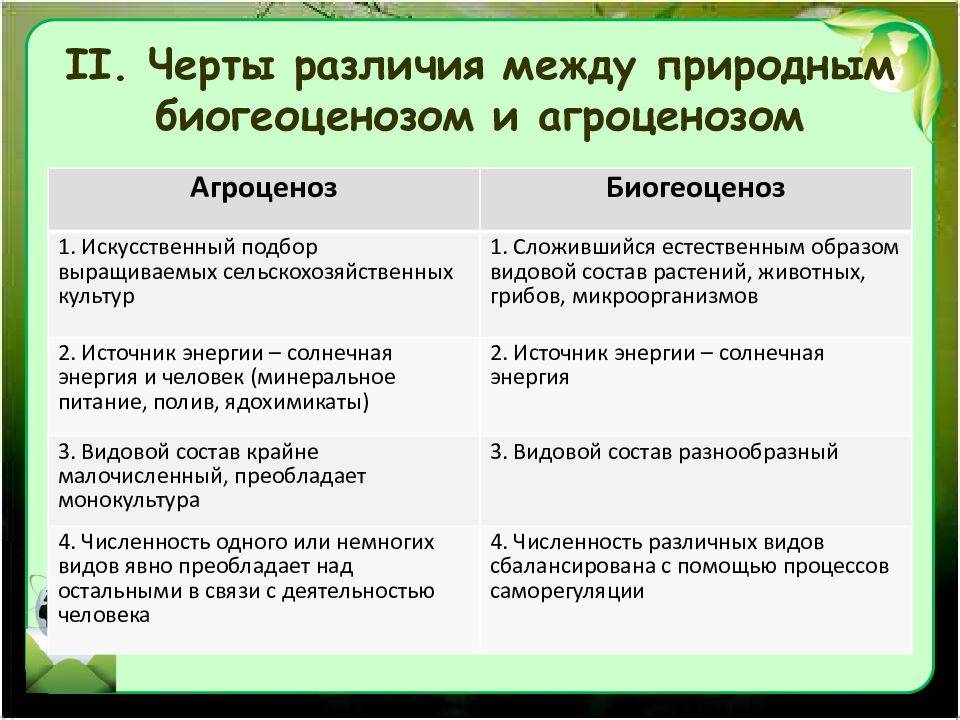

Биогеоценоз бывает естественным (созданным природой) и искусственным (созданным человеком).

Характерным примером искусственного биогеоценоза служит агробиоценоз, связанный с сельскохозяйственной деятельностью человека (пашня, огород, теплица).

Биогеоценоз разделяется на 2 вида:

- естественный;

- искусственный.

Естественный

Характеризуется отсутствием влияния деятельности человека. В нем действуют саморегуляционные механизмы, обусловленные структурой сообщества и окружающей его средой. Вмешательство человека нарушает эти механизмы и становится причиной вымирания некоторых видов животных и растений.

Естественная экосистема бывает:

- речной;

- лесной;

- горной;

- степной;

- луговой.

Искусственный

Образуется в местах, созданных руками человека для восполнения личных или общественных потребностей. Условия в таких комплексах устанавливаются человеком. Искусственный вид делится на:

Агробиоценозы — совокупности организмов, которые формируются на земельных участках, используемых людьми для сельскохозяйственных нужд (посадки, посевы культурных растений). Растительный мир такого биогеоценоза ограничен одним видом, выращиваемым человеком, и несколькими сорными. Среди животного мира наблюдаются лишь те виды, которые могут питаться этими растениями и существовать в условиях агробиоценоза. Система напрямую зависит от человеческой деятельности (применение удобрений, обработка почвы, полив). Биогеоценоз без влияния человека саморазрушается. Культурные растения более капризны, чем дикие.

Городской— разновидность антропогенных экосистем. Видовой состав растительного мира определяется человеком. Особенности городского биогеоценоза обусловлены условиями среды, которые присущи городам. Это изменения влажности воздуха, почвенного состава, освещенности, направления ветров.

Структура и компоненты биогеоценоза

Показатели и свойства биогеоценоза

Можно отнести к неорганическим элементами биогеоценоза:

- состав почвы;

- состав атмосферы;

- температуру;

- давление окружающей среды;

- показатели влажности;

- иные гидрологические показатели, под влиянием которых у живых существ проявляются характерные для их вида черты.

Если в природные комплексы, которые полноценно были сформированы природой, вторгается человек, тогда восстановление таких комплексов осуществляется, согласно законам, которые определяют основными свойствами биогеоценоза.

К основным свойствам биогеоценоза можно отнести:

- Целостность. Данное свойство исходит из обеспечения всех живых организмов солнечной энергией, а также питательными веществами в непрерывном переносе неиспользованных элементов обратно в круговорот веществ.

- Устойчивость. Возможность биогеоценоза выстоять всяческие влияния внешней среды.

- Саморегуляция. Данное свойство предполагает поддержание общей численности живых существ в разных пищевых цепочках на конкретном уровне.

- Самовоспроизводство. Организмы, которые составляют биогеоценоз, обязаны быть способны к размножению для воссоздания и сохранения собственной популяции.

- Изменение. То есть общее количество живых организмов в биогеоценозе зависит напрямую от чередований условий погоды по сезонам.

Чтобы биогеоценоз нормально существовал, необходимо соблюдение двух параметров.

- Первый параметр заключается в разнообразии видов, подразумевается общность живых организмов всех групп и классов, которые обитают в конкретном природном комплексе. Нарушение определенного трофического уровня (то есть звена в пищевой цепи) влияет сильно на систему в целом.

- Вторым параметром является плотность популяции. Численность популяция напрямую зависит от обеспечения питанием, можно охарактеризовать продуктивностью биогеоценоза — единой биомассой, которая состоит из живого вещества всех видов растений и животных, которые в нее входят.

Для того, чтобы экосистема была биогеоценозом она обязаны быть географическим образованием, а также быть однородной, согласно всем параметрам:

- микроорганизмы, которые населяют почвенный слой;

- флора\фауна;

- рельеф;

- глубина залегания;

- режим грунтовых вод;

- почвообразующие породы.

Вид обмена веществ в каждого биогеоценоза является специфическим, то есть принадлежащим только какому-то конкретному биогеоценозу.

Структурный состав биогеоценоза

По своей структуре биогеоценоз состоит из тел, которые носят названия компоненты. Компоненты можно разделить на две условные группы:

- живые\биотические (то есть биоценоз);

- косные\абиотические (то есть экотоп, биотоп).

К абиотическим компонентам обычно относят воду, углекислый газ, кислород и другие вещества. Биотические же компоненты биоценоза способны находиться как под водой, так и под землей, вести наземный образ жизни. Каждому компоненту отводится свое место в рамках пищевой цепи (условный трофический уровень), они существуют в тесном взаимовлиянии друг на друга, по-разному участвуют в процессах обмена веществ.

К структуре биогеоценоза относят наличие таких элементов, как:

- консументы;

- редуценты;

- продуценты.

Продуценты являются преобразователями энергии Солнца в минералы и органику. То есть продуценты непосредственно влияют на процессы обеспечения питательными веществами всех живых существ в биогеоценозе. Продуцентами являются растения, основной процесс в которых — фотосинтез.

Продуценты служат источником пищевых веществ для консументов. Консументами можно назвать насекомых, травоядных животных, часть паразитирующих растений. Консументы-представители одного вида способны поедать других консументов. Так, например, большие хищники нападают на травоядных животных, мелких хищников и грызунов. А останки используют для собственного питания другие виды животных, а также растения.

Даже самый сильный хищник после своей смерти будет поглощен. Поглощением занимаются редуценты — грибки и бактерии. Задачей редуцентов является разложение органических веществ до неорганического состояния. Получается, что редуценты замыкают круг взаимодействия между фауной и флорой.

Краткой схемой биогеоценоза является передача уже переработанной растениями солнечной энергии животным. Животные, в свою очередь, трансформируют энергию в органические вещества. Организмы, которые минерализуют органические вещества, дают возможность представителям флоры усваивать азотные соединения: то есть усваивать азот растениям. В данном круговороте принимают участие почти все химические элементы, которые существуют на планете.