Понятие, атрибуты и формы истины

Проблема истины является одной из традиционных проблем философии и сформировалась еще в античный период. Осмысление истины происходило как в рамках гносеологии, так и онтологии, однако со временем онтологические концепции значительно отошли на второй план, закрепив за истиной статус атрибута человеческого познания. Вне знания не существует и истины.

Вместе с тем сами представления об истине развивались и неоднократно менялись на протяжении истории философии. Истина оказалась на удивление плюралистическим понятием, так как новые подходы скорее не вытесняли старые концепции, а дополняли их.

Получи помощь с рефератом от ИИ-шки

ИИ ответит за 2 минуты

Так, классическое понимание истины было сформировано в античности Аристотелем, и предполагает, что истина есть соответствие человеческий знаний самой реальности. Несмотря на различные проблемы и ограничения данной концепции она остается актуальной и в настоящее время.

В идеалистической философии получила распространение априористическая концепция истины, согласно которой истинные знания, нормы и ценности уже находятся «внутри» человека в потенциальном состоянии и их необходимо лишь высвободить, сделать актуальными.

Развитие представлений о субъективности человеческого познания привело к возникновению конвенциональной модели, согласно которой истина определяется явным или негласным соглашением большинства, а вся аргументация выстраивается на принятых за аксиомы фактах. Прагматическая концепция в свою очередь называет критерием истины полезность и применимость получаемого знания, марксистская – проверяемость на практике.

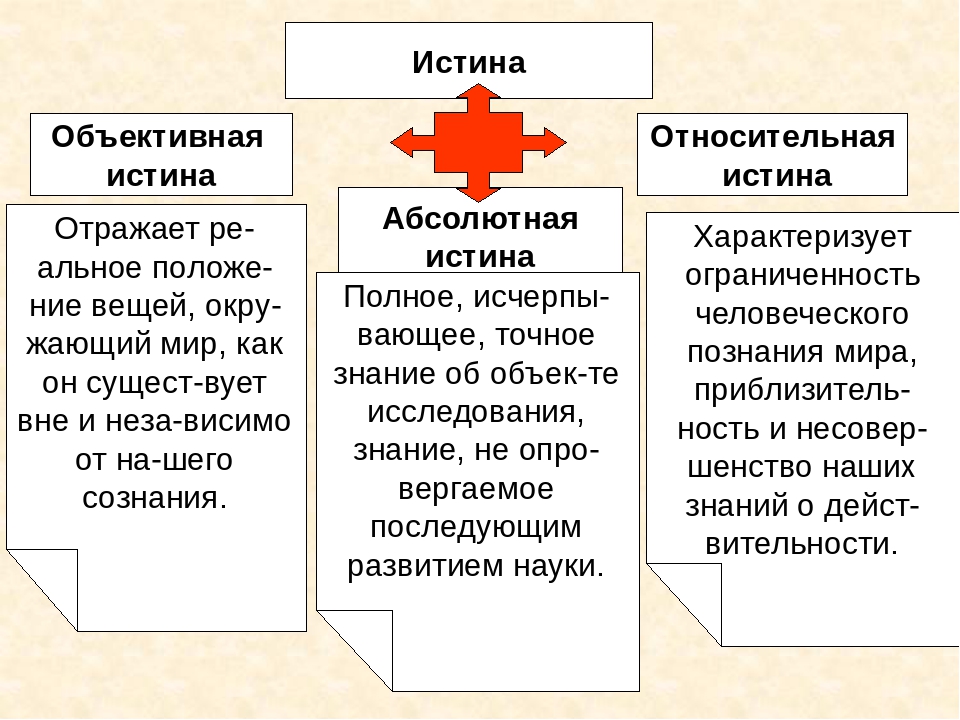

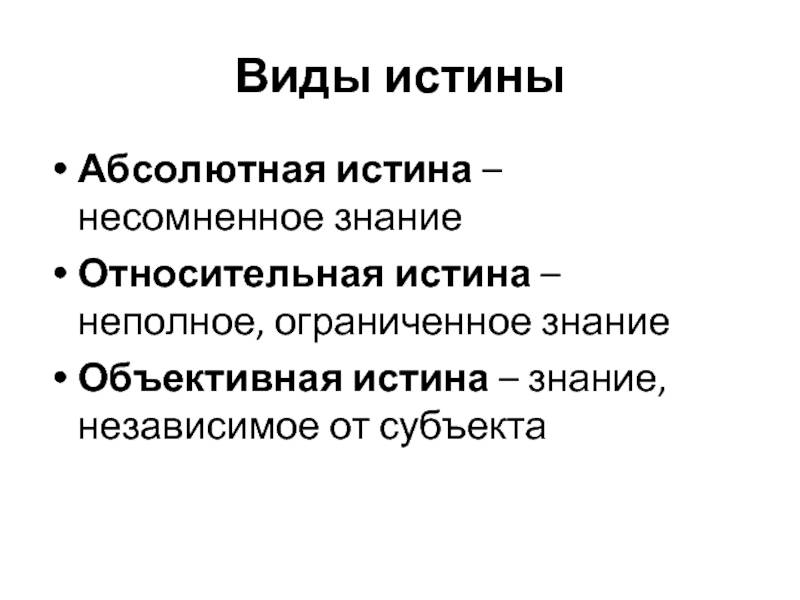

В зависимости от особенностей концепции понятие истины наполняют различным содержанием и атрибутивными свойствами. К числу наиболее основных свойств можно отнести:

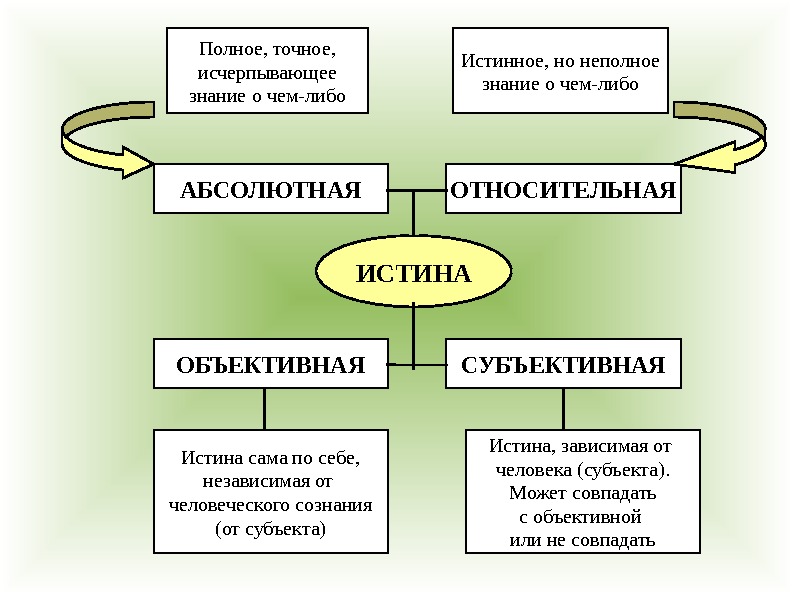

- объективность-субъективность,

- абсолютность-относительность,

- динамичность и процессуальность.

Объективно-субъективный характер истины предполагает, что являясь атрибутом знаний об предметах и явлениях объективного мира, истина как базируется на свойствах этих объектов, не зависящих от человека, их воспринимающего и познающего, но в тоже время впадает в зависимость от уровня развития самих познавательных возможностей человека и человечества.

Замечание 1

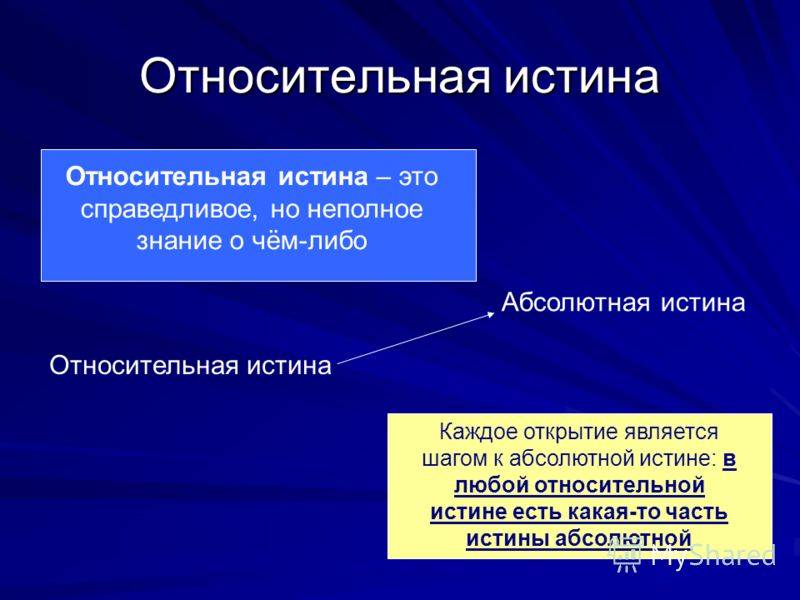

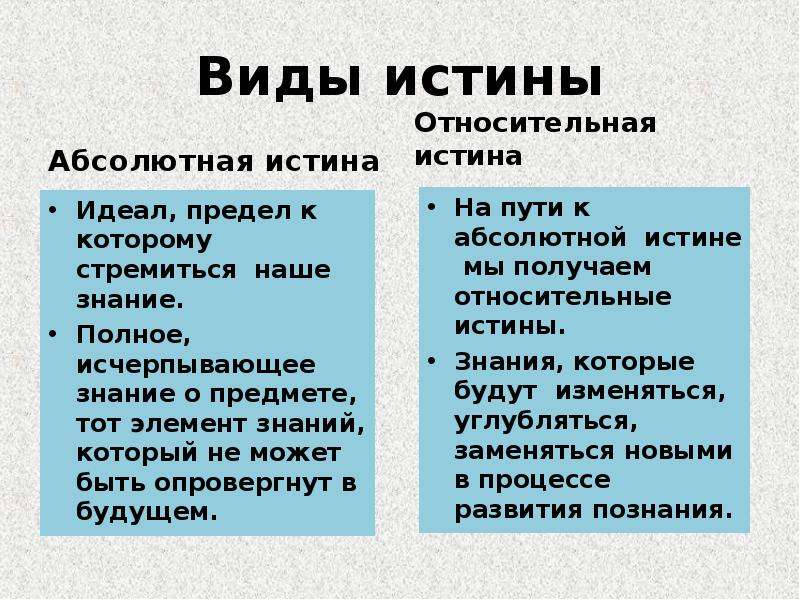

Абсолютно-относительный характер истины выражается в том, что истинное знание является окончательным, полным и безусловным, однако реальное знание не обладает этими атрибутами, а потому является относительно истинным.

Диалектика противоречивого характера истины детерминирует ее динамизм, выраженный в постепенном развитии относительной истины в направлении все более и более ее абсолютного характера, который является теоретически недостижимым. По этой причине, из-за невозможности установления окончательного и полного знания обо всем, истина представляет собой не результат, а сам процесс познания, его уточнения и совершенствования.

В зависимости от объекта приложения истины можно выделить ее различные формы:

- концептуальную, т.е. истину соответствия философским или религиозным догматам;

- научную, т.е. истину соответствия актуальным научным теориям;

- операциональную, т.е. истину о методах и формах познания;

- экзистенциальную, т.е. истину субъективного, духовного плана, познаваемую через откровение;

- предметную, т.е. истину чувственных представлений об объектах окружающего мира.

Психологические аспекты относительной истины и заблуждения

Понятия относительной истины и заблуждения имеют глубокие психологические аспекты, связанные с восприятием информации и нашими собственными убеждениями. Психология указывает на то, что наше восприятие реальности может зависеть от множества факторов, включая личные предпочтения, социальное окружение и когнитивные искажения.

Относительная истина предполагает, что наше понимание истинности основано на наших личных ощущениях, убеждениях и опыте. Люди могут воспринимать одно и то же событие по-разному и придерживаться разных точек зрения. Истинность в данном случае является субъективной и отражает наше собственное понимание мира.

Однако, психология также указывает на то, что наше восприятие истинности может быть подвержено ошибкам и искажениям. Заблуждение возникает, когда мы принимаем ложные убеждения за истину без достаточных доказательств. Эти искажения могут быть вызваны нашими когнитивными предубеждениями, эмоциональными факторами или социальной динамикой.

Важно отметить, что психологические аспекты относительной истины и заблуждения могут быть связаны с нашим стремлением сохранить согласованность и целостность нашего собственного мировоззрения. Мы часто склонны искать подтверждение своим верованиям и искать информацию, которая подтверждает наше мнение

Это называется когнитивным подтверждением и может приводить к укреплению наших убеждений, несмотря на то, что они могут не соответствовать объективным фактам.

| Относительная истина | Заблуждение |

|---|---|

| Субъективная истинность, основанная на личных опытах и убеждениях. | Ложное представление, принятое за истину без надлежащих доказательств. |

| Может быть связана с нашим стремлением сохранить согласованность с нашими предпочтениями и верованиями. | Может быть вызвана когнитивными искажениями, эмоциональными факторами или социальной динамикой. |

| Подвержена влиянию персональных восприятий, социального окружения и когнитивных предубеждений. | Может приводить к подтверждению существующих убеждений, несмотря на их несоответствие фактам. |

Таким образом, психологические аспекты относительной истины и заблуждения подчеркивают нашу склонность воспринимать мир через призму собственного опыта и верований. Эти аспекты также свидетельствуют о необходимости критического мышления и исследования фактов, прежде чем принять что-либо за истину.

Проблема истины и релятивизм

Релятивизм представляет собой обратный полюс, абсолютизирующий относительность истины, т.е. ее ограниченный, конкретный, неполный характер, применимость истины лишь для отдельного субъекта, или в отдельной ситуации.

Релятивизм развивается в противовес догматизму, его крайние формы получили свое воплощение в субъективистском идеализме, согласно которому объективного мира не существует, а каждый человек наблюдает собственную уникальную картину реальности. В этом случае истина является совершенно релятивной, т.е. имеющей исключительно личностный характер.

Релятивизм также является составной частью агностицизма, одним из его течений. Относительность истины приводится агностиками в качестве аргумента в доказательство невозможности познания мира, поскольку полученное знание все равно является неполным, и не соответствует действительности.

Для современной науки характерен здоровый баланс догматизма и релятивизма, согласно которому с одной стороны любое знание имеет право на истинность, однако при этом признается ее относительный, ограниченный характер, относительно будущих возможностей познания, благодаря которым современная картина мира, являющаяся догматической сейчас, может оказаться достаточно релятивной в будущем.

↑ Понятие “истина”. Виды истины.

Истина – это достоверное знание о предметах и явлениях окружающего мира, цель человеческого познания.

Истина — это, прежде всего, соответствие представлений или утверждений реальному положению дел; объективное содержание чувственного, эмпирического опыта, понятий, идеи, суждений, теорий, учений и целостной картины мира.

Понимание истины как соответствия знания вещам восходит к мыслителям древности, в частности, к Аристотелю. Эта традиция была продолжена в философии Нового времени (Ф. Бэкон, Б. Спиноза, К.А. Гельвеций, Д. Дидро, П.А. Гольбах, М.В. Ломоносов, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышев ский, Л. Фейербах и др.).

Согласно некоторым теориям, существование объективной истины невозможно, т.к. все наши знания зависят исключительно от познающего субъекта и представляют собой некие «комплексы ощущений». Но в таком случае отрицается существование какой-либо однозначной истины. В противоположность данной точке зрения выступают ученые, признающие существование объективной истины, т.е. истины, которая отражает реальное положение дел, а мир таким, какой он действительно есть.

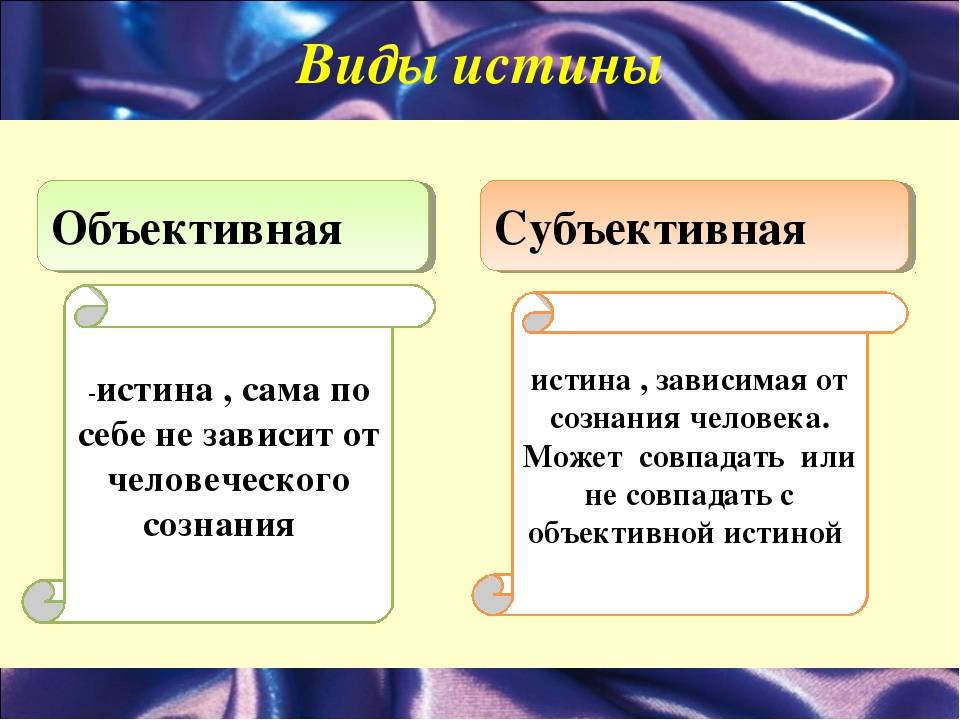

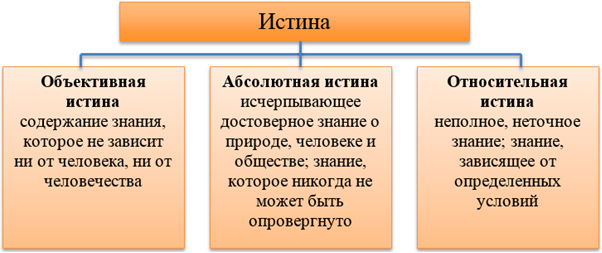

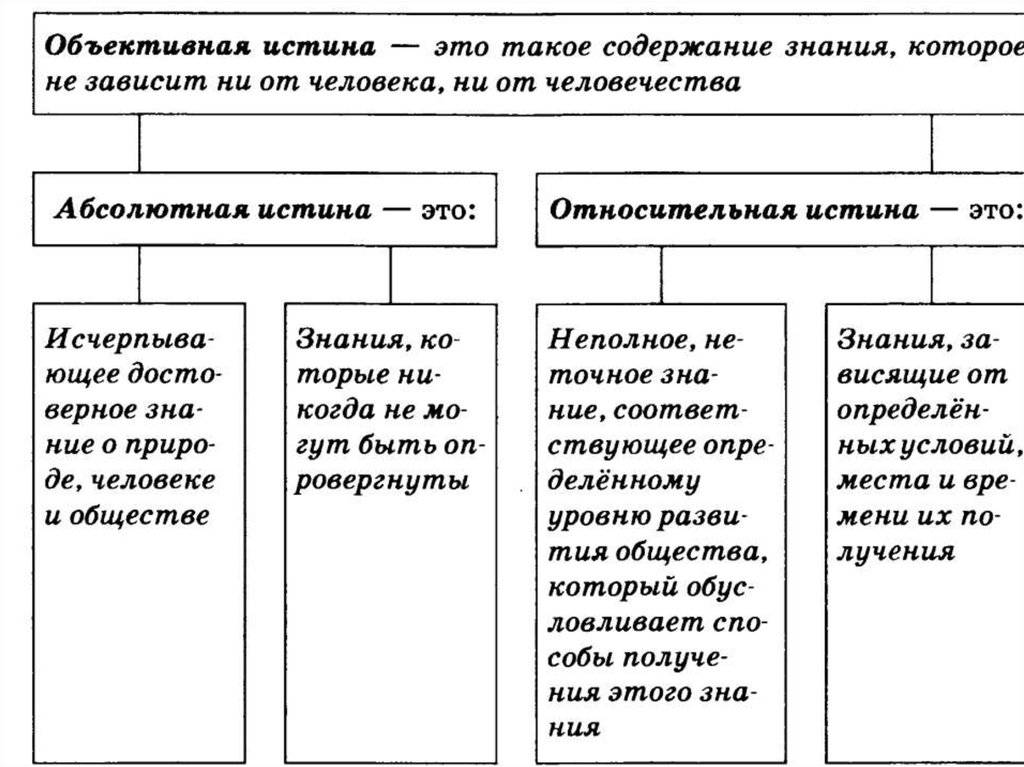

Объективная истина – это истина, которая соответствует объекту познания и не зависит ни от человека, ни от человечества.

Объективность истины говорит о том, что основой наших представлений о мире является сам материальный мир, существующий вне и независимо от нашего сознания. Другими словами, это факты, которые не зависят от человека, его желаний, интересов, стремлений и уровня знания.

Истину познают люди и объясняют ее в определенной форме (словах, символах, законах, теориях), что в свою очередь говорит о том, что истина зависит от человека, она – субъективна.

Субъективная истина – это факты, которые не могут существовать без субъекта (познающего).

Субъективность истины – это такая характеристика познавательного процесса, которая учитывает волю, желания, психический мир, стереотипы познавательного поведения человека, а также ограниченность чувственного уровня познания и связь познания с уровнем развития науки и техники.

Истина всегда конкретна, т.е. зависит от времени, условий и места.

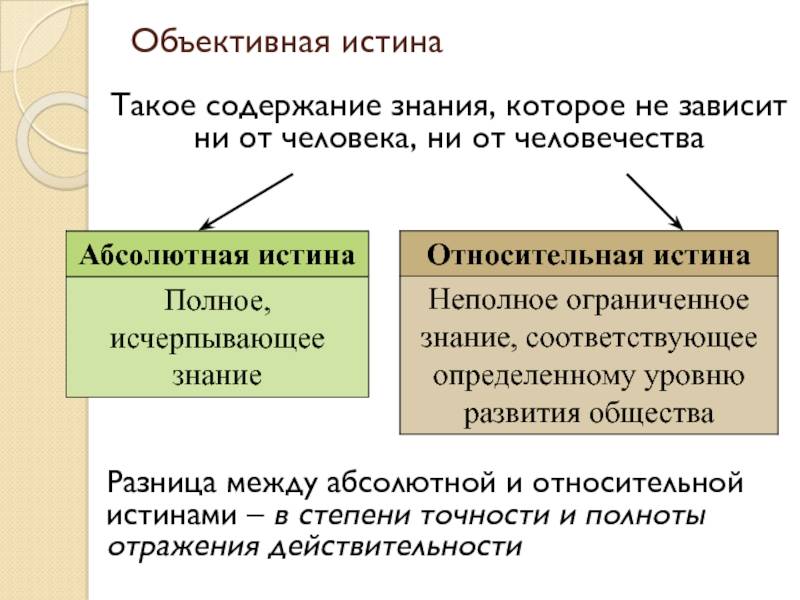

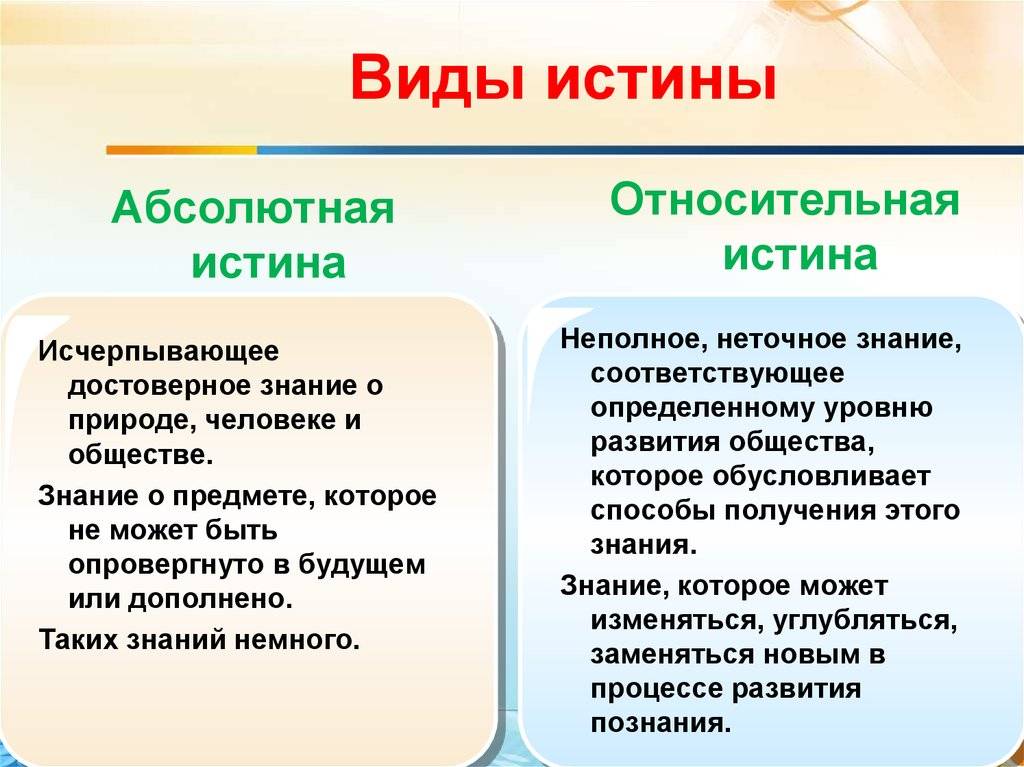

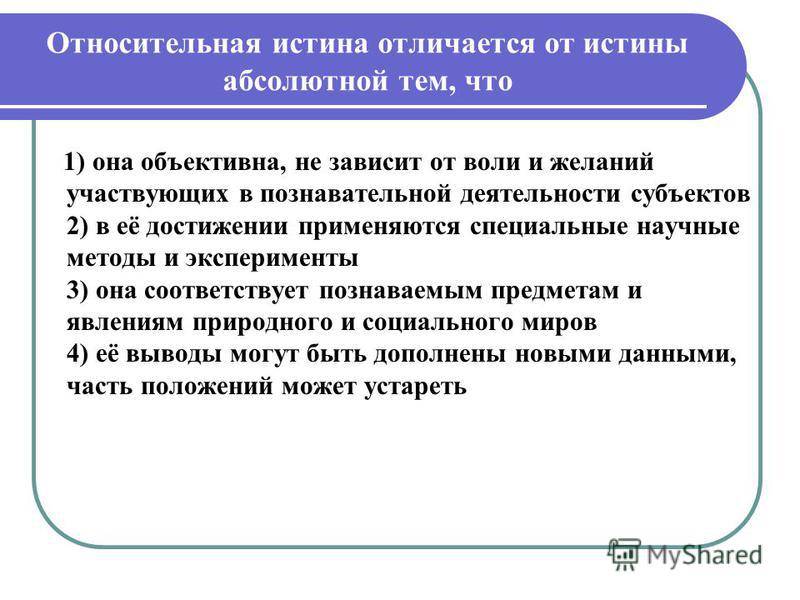

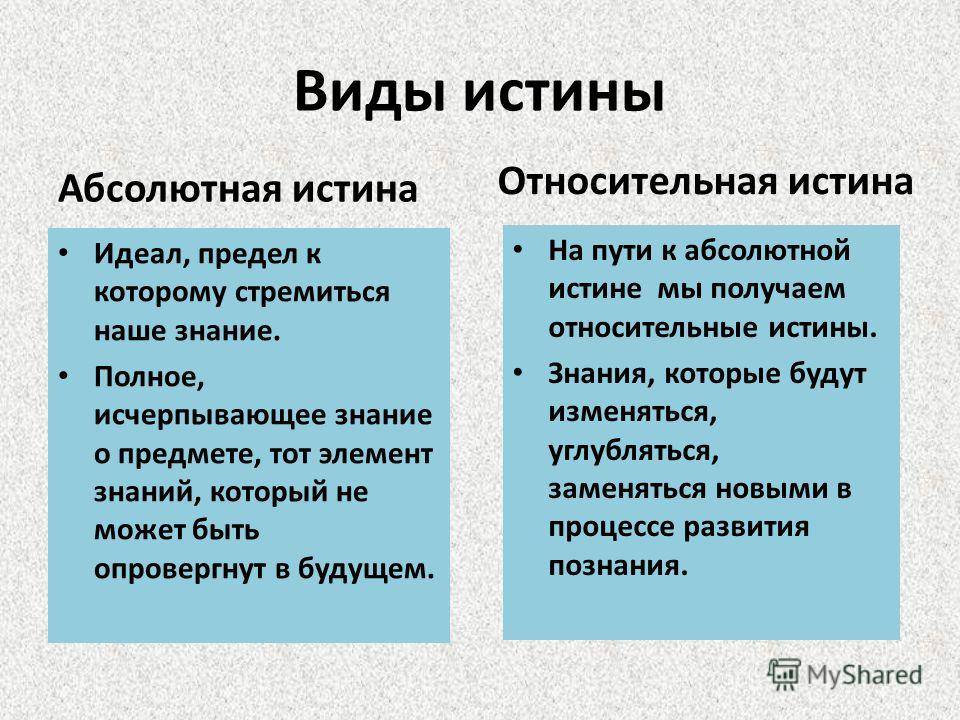

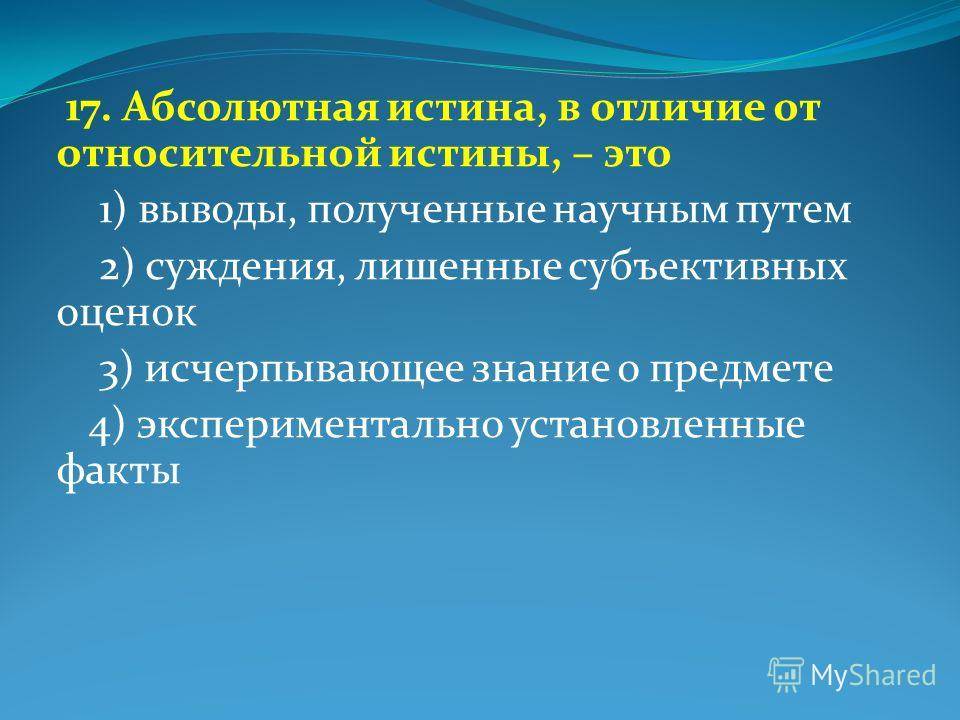

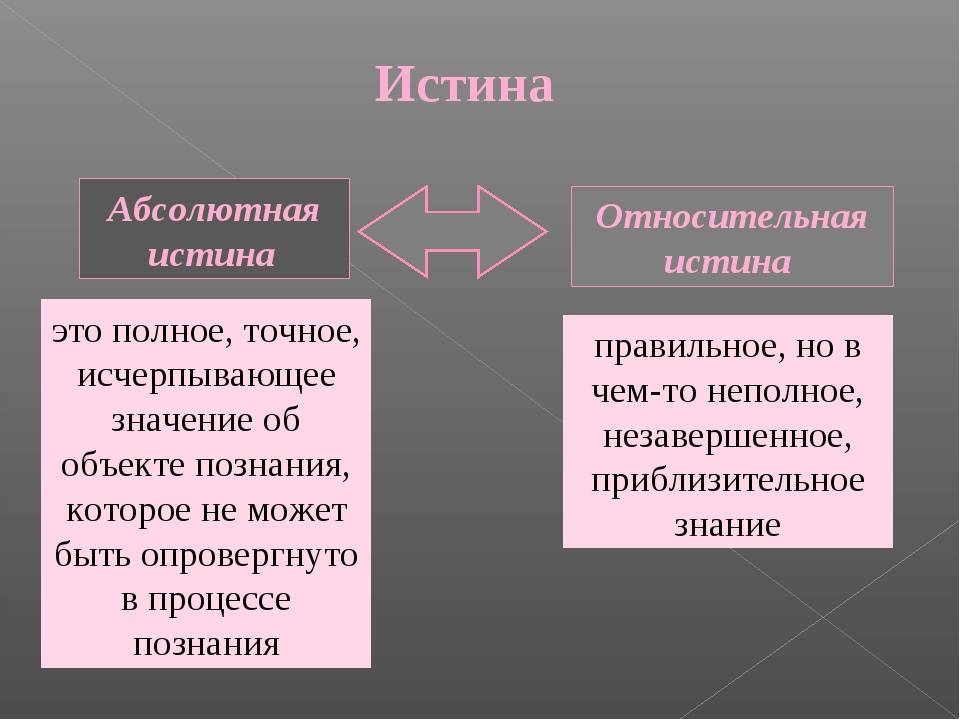

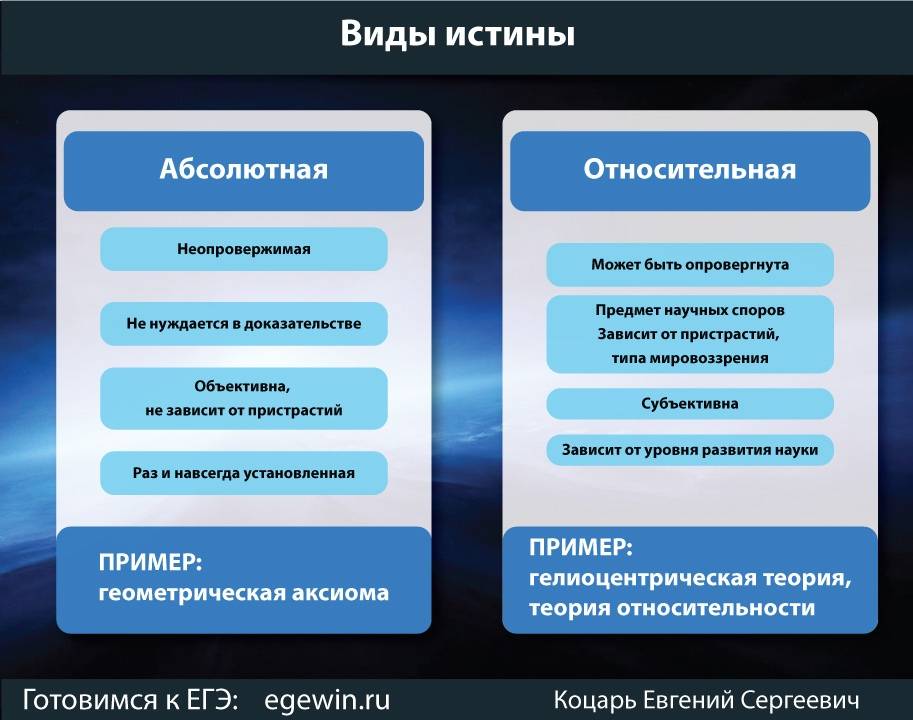

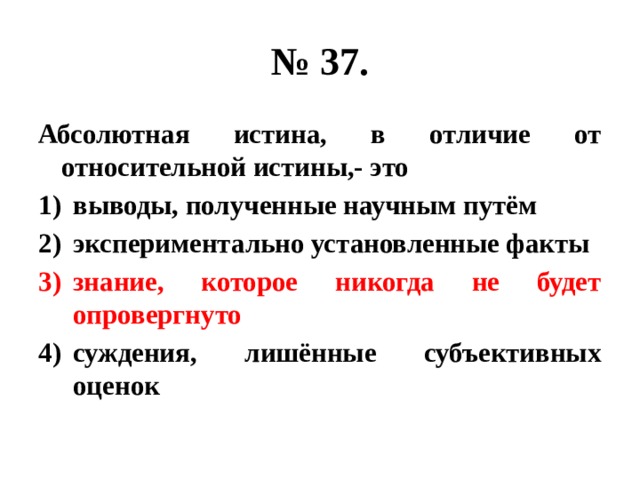

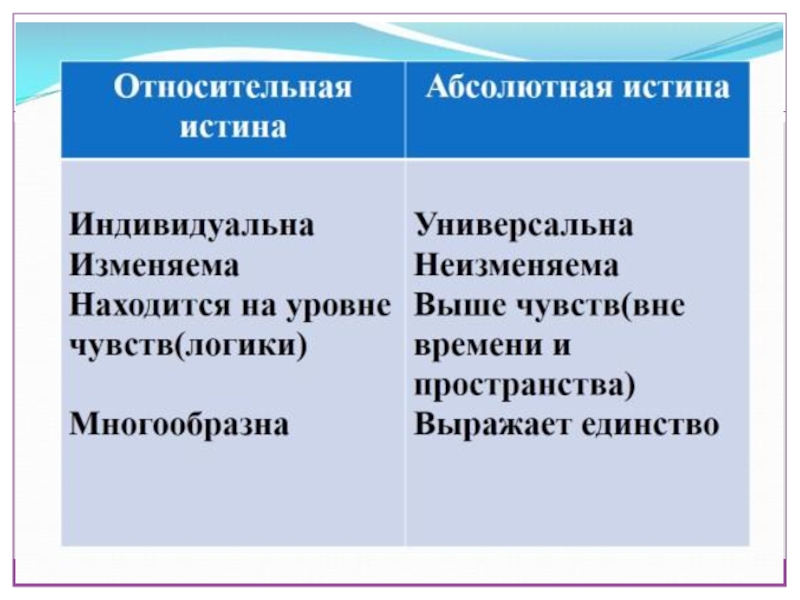

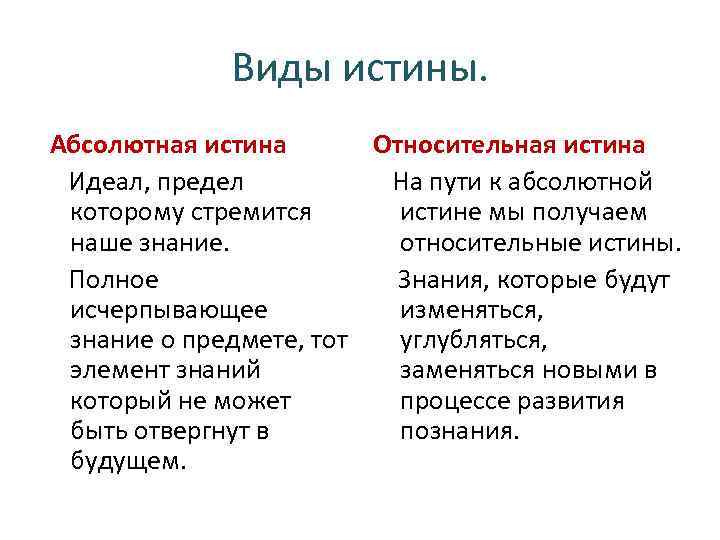

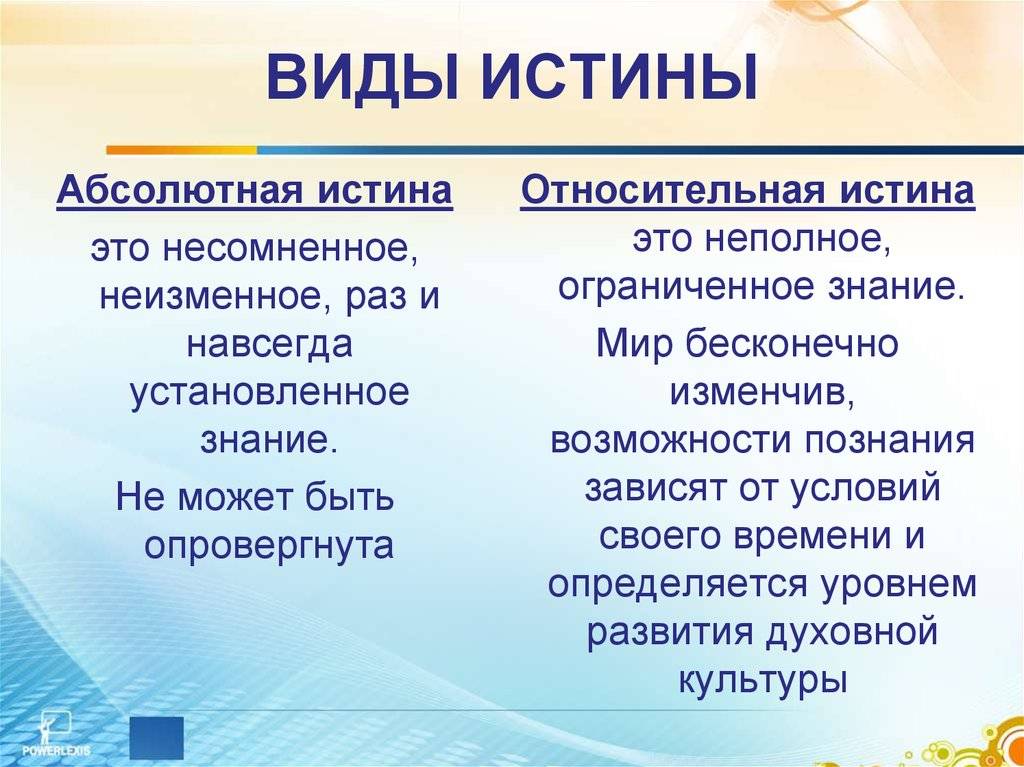

Различают абсолютную и относительную истину.

Абсолютная истина – это несомненное, неизменное, раз и навсегда установленное знание об объекте. Абсолютная истина полностью исчерпывает предмет и не может быть опровергнута при дальнейшем развитии познания. (Например, “Птицы имеют клюв”, “Люди смертны” “Земля вращается вокруг Солнца. и т д.)

Однако большинство ученых рассматривают абсолютную истину лишь как предел, к которому постоянно стремится наше знание, т.к. претензия на абсолютное знание к тому же противоречит одной из основных черт научного познания — установке на критичность.

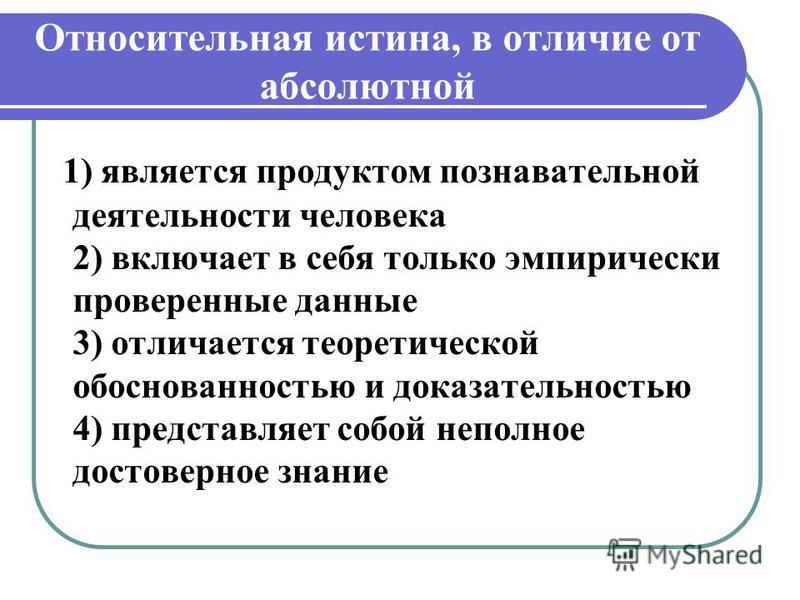

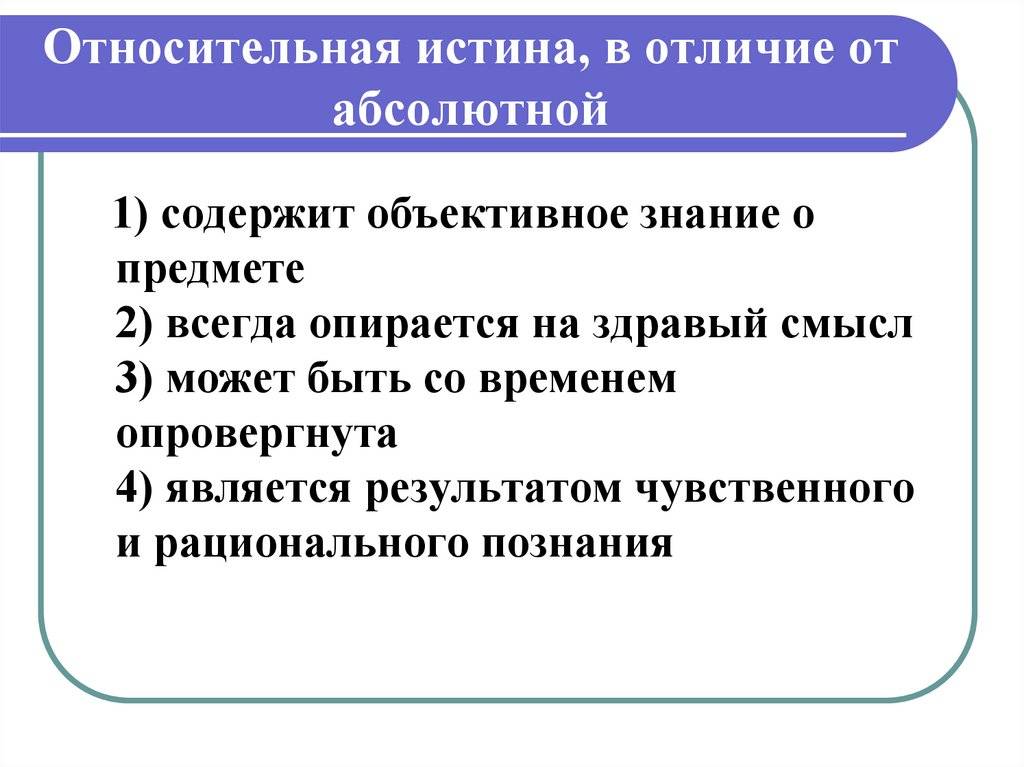

Относительная истина – это неполное, неточное знание, верное лишь на определенном уровне развития общества, зависящее от определённых условий, места, времени и средств получения знаний. Может изменяться, устаревать, заменяться новым в процессе дальнейшего познания. (Например, изменения представлений людей о Земле: плоская и стоит на трех слонах, в форме шара, вытянутая или приплюснутая, Солнце вращается вокруг Земли. С развитием науки и техники эти знания были опровергнуты, и возможно, в будущем появятся какие-то новые факты).

Относительность получаемых знаний обусловлена рядом причин:

1) непостоянность и изменчивость окружающего нас мира;

2) ограниченность человека в возможности познания, которые определяются различными факторами (уровень развития производства, духовной культуры, средств наблюдения и эксперимента). В результате этого человек в процессе познания получает неполные знания, о по мере их накопления относительная истина все более приближается по своему значению к абсолютной.

Разница между абсолютной и относительной истинами — в степени точности и полноты отражения действительности. Истина всегда конкретна, она всегда связана с определённым местом, временем, обстоятельствами.

Не всё в нашей жизни поддаётся оценке с точки зрения истины или заблуждения (лжи). Так, можно говорить о разных оценках исторических событий, альтернативных трактовках произведений искусства и т. п.

Относительная истина

Относительная истина, в отличие от абсолютной истины, зависит от контекста и взглядов каждого отдельного человека. Она основана на субъективных ощущениях, мнениях и представлениях, которые могут быть различными у разных людей.

Относительная истина подразумевает то, что каждый человек может иметь свою правду и свои убеждения, которые могут отличаться от объективной реальности. Это связано с тем, что каждый индивидуум имеет свой субъективный взгляд на окружающий мир, который может быть сформирован его личным опытом, образованием и убеждениями.

| Абсолютная истина | Относительная истина |

|---|---|

| Зависит от объективной реальности | Зависит от субъективных ощущений |

| Одна и непреложная | Может быть различной у разных людей |

| Универсальна для всех | Индивидуальна для каждого |

Таким образом, относительная истина является множественной и субъективной, в то время как абсолютная истина считается объективной и универсальной. Понимание разницы между этими двумя понятиями может помочь в понимании того, как мы воспринимаем истину и как она может отличаться у разных людей.

Определение относительной истины

В отличие от абсолютной истины, которая является объективной, всеобщей и неизменной, относительная истина зависит от контекста и может варьироваться в разных условиях или для разных людей.

Относительная истина может быть основана на опыте, личных убеждениях, ценностях или субъективных впечатлениях. Она может представлять собой мнение или оценку, основанную на восприятии, и может быть верной только в определенных предметных или временных рамках.

Например, в контексте дискуссии о красоте, разные люди могут иметь разные представления о том, что считать красивым. Относительная истина в данном случае будет отражать субъективное мнение каждого человека и может варьироваться.

Относительная истина полезна для понимания, что истинность может быть вариативной и зависеть от перспективы или контекста. Она учит нас критически мыслить и уважать различия в мнениях и оценках.

Примеры относительной истины

1. Вкус еды

Когда группа людей пробует одно и то же блюдо, они могут иметь разные вкусовые предпочтения и описывать его по-разному. Например, один человек может считать блюдо очень вкусным, в то время как другой может сказать, что оно слишком соленое или сладкое. В этом случае, вкусовое восприятие каждого человека является относительной истиной.

2. Красота

Когда говорят о красоте, мнения людей могут расходиться. Например, одному человеку может нравиться современное искусство, а другому — классические произведения. Каждый человек имеет свое восприятие красоты, и его мнение является относительной истиной.

3. Политические взгляды

Политика — это область, в которой мнения людей могут сильно отличаться. Разные люди могут иметь разные взгляды на экономику, социальные политики и внешнюю политику. Каждый человек считает свои политические убеждения истинными, но они являются относительными истинами, так как могут отличаться от мнений других людей.

4. Моральные ценности

Моральные ценности также являются относительными истинами. Разные люди могут иметь разные моральные убеждения и нормы поведения. Например, один человек может считать, что любое насилие неприемлемо, тогда как другой может считать, что некоторые формы насилия могут быть оправ

Философская интерпретация относительной истины

Относительная истина основана на предположении, что каждый индивидуум взаимодействует с миром и строит свою собственную картину реальности, основываясь на своих ощущениях и переживаниях. Это означает, что каждый человек имеет свою субъективную правду, основанную на его собственном опыте.

Однако философы указывают на то, что относительная истина не означает отсутствие объективной истины. Вместо этого она означает, что объективная истина является недостижимой и мы можем приблизиться к ней только через наш субъективный опыт.

Философы также обращают внимание на то, что относительная истина является контекстуальной и зависит от ситуации и условий, в которых она применяется. Это означает, что истина может меняться в зависимости от различных факторов, таких как культурные нормы, социальные конструкции и личные убеждения

Таким образом, философская интерпретация относительной истины показывает, что она не является абсолютной и невероятной, но все же играет важную роль в нашем понимании мира и строительстве наших собственных смыслов.

Абсолютная и относительная истины

парадоксальность идеи;

6. практика.

4.Практика – целостная органическая система активной материальной деятельности людей, направленная на преобразование реальной действительности, осуществляющаяся в определенном социокультурном контексте.

Формы практики:

- материальное производство (труд, преобразование природы);

- социальное действие (революции, реформы, войны и т.д.);

- научный эксперимент.

Функции практики:

- источник познания (практическими потребностями были вызваны к жизни существующие ныне науки.);

- основа познания (человек не просто наблюдает или созерцает окружающий мир, но в процессе своей жизнедеятельности преобразует его);

- цель познания (человек для того и познает окружающий мир, раскрывает законы его развития, чтобы использовать результаты познания в своей практической деятельности);

- критерий истины (пока какое-то положение, высказанное в виде теории, концепции, простого умозаключения, не будет проверено на опыте, не претворится в практике, оно останется всего лишь гипотезой (предположением)).

Между тем практика одновременно определенна и неопределенна, абсолютна и относительна. Абсолютна в том смысле, что только развивающаяся практика может окончательно доказать какие-либо теоретические или иные положения. В то же время данный критерий относителен, так как сама практика развивается, совершенствуется и поэтому не может тотчас и полностью доказать те или иные выводы, полученные в процессе познания. Поэтому в философии выдвигается идея взаимодополняемости: ведущий критерий истины — практика, которая включает материальное производство, накопленный опыт, эксперимент, — дополняется требованиями логической согласованности и во многих случаях практической полезностью тех или иных знаний.

Истина и субъективность: связь и примеры

Истина, как понятие, часто связана с вопросом субъективности, то есть зависит от взгляда или мнения каждого отдельного человека. Субъективность может возникать из-за личных предпочтений, убеждений, эмоций или даже социального окружения.

Субъективная истина может быть верной только для определенного человека или в определенной ситуации. Например, если каждый имеет свое собственное мнение о красоте, то истина о том, что является красивым, становится субъективной. В таком случае, каждый может иметь свое собственное представление о красоте.

Однако, несмотря на субъективность истины, существуют некоторые общепризнанные факты, которые считаются абсолютной истиной. Абсолютная истина является объективной и существует независимо от наших взглядов или мнений.

Например, математика основывается на абсолютной истине. Существует единственный правильный ответ на математическую задачу, который можно доказать. Независимо от взгляда каждого человека, 2 + 2 всегда будет равно 4. Это абсолютная истина в математике.

Еще одним примером абсолютной истины являются научные факты и законы, которые не зависят от личных предпочтений и мнений. Например, закон Гравитации Ньютона, который описывает взаимодействие тел с помощью силы гравитации, является абсолютной истиной. Этот закон действует одинаково для всех объектов во вселенной, независимо от нашего мнения или восприятия.

| Субъективная истина | Абсолютная истина |

|---|---|

| Мнение о красоте | Математические факты |

| Верность моральных убеждений | Научные законы |

| Эмоциональные предпочтения | Физические свойства |

Таким образом, истина может быть как субъективной, так и абсолютной. Субъективная истина зависит от взгляда или мнения каждого человека, в то время как абсолютная истина является объективной и существует независимо от нашего восприятия. Понимание разницы между этими двумя типами истины помогает нам лучше понять мир вокруг нас и наши собственные взгляды и убеждения.

Понятие истины

Для начала нужно выяснить, что в целом представляет собой истина.

Истина — знание, соответствующее предмету познания, отражающее в сознании субъекта такие объекты познания, какими они существуют в действительности, независимо от познающего субъекта.

Свойства истины:

- Объективность, то есть независимость от желаний, убеждений, притязаний познающего субъекта.

- Истина — это процесс, а не одноразовое действие постижения объекта полностью и сразу.

- Истина всегда конкретна, то есть связана с условиями места, времени и т.п., которые необходимо учитывать в процессе познания.

| Почему истина такая же независимая, как и бизнес-леди?Истину можно сравнить с независимой и самостоятельной леди, которая финансово обеспечивает себя сама. Почему? Дело в том, что истина всегда объективна. Она не может быть субъективной, потому что содержит знание, не зависящее от людей. Например, истиной является тот факт, что трава зеленая. Если мы скажем, что трава фиолетовая, она от этого таковой не станет. Так и проявляется объективность истины, она независима от желаний и предпочтений людей. |

Истина неподвластна ни отдельному человеку, ни человечеству в целом. То есть знание о действительности не может различаться у разных людей, а если оно всё-таки различается, то это уже не истина, а мнение.

Представим ситуацию: Маша, живущая на севере, утверждает, что сейчас холодно. И действительно, -17 С — это далеко не тепло. Но в этот же время Петя, живущий на юге, говорит, что сейчас жарко, ведь термометр показывает 30 градусов тепла. По идее каждый говорит правду, разве это не субъективная истина?

Нет, это будет объективная истина, учитывающая место и время. В этом выражается такой признак, как конкретность истины.

Роль субъекта в процессе познания, конечно же, важна. Ведь именно субъект использует определенные средства в процессе познания. От этих средств зависит то, насколько полным будет полученное знание.

Понятие относительной и абсолютной истины, их диалектика

Иногда словом «истина» называют любые суждения. Существуют выражения — «вульгарные истины», «набор истин», обязательные истины и т.д. Конечно, они имеют смысл своего существования как образные языковые средства коммуникации, но в философском смысле они не являются истинными. Пропозиция — это не сама истина, а лишь способ ее представления. Более того, суждения всегда полны, тогда как истина — нет. Истина изменчива и открыта для новых уточнений. Это развивающееся явление, и его нельзя представить в виде готовых, заранее определенных утверждений. Истина не только эволюционирует, она элементарно меняется, следуя за обстоятельствами. Например, то, что солнце находится на востоке, будет верно утром, а то, что оно находится на западе, будет верно вечером. Соотношение текучести и стабильности, изменчивости и постоянства и выражаются двумя взаимосвязанными сторонами истины — абсолютной и относительной.

Мы должны помнить, что абсолютное и относительное — это две стороны одной истины, а не два ее варианта, как писал Ленин в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм».

Если первые два момента истины — субъективный и объективный — показывают, насколько наши знания согласуются с реальностью, то вторые два — абсолютность и относительность — говорят нам, насколько они согласуются с ней. Абсолютное в действительности является мерой стабильного; относительное — мерой изменчивого.

И скептики, и агностики обычно отмечают относительную сторону истины, знания как такового. Однако они представляют относительность в отрыве от абсолютной стороны. Догматики, с другой стороны, мыслят абсолютно в отрыве от всякой относительности. В обоих случаях это искажение реальных свойств истины. Признавая только относительность, мы впадаем в релятивизм. Настаивая только на абсолютности, мы впадаем в догматизм. В действительности каждый абсолют оставляет тень относительности. С точностью до наоборот. Догматизм утверждает, что истина независима от всего, что она сама по себе является истиной. Так, немецкий философ Э. Гуссер (1859 — 1938) утверждал: «То, что истинно, абсолютно, истинно «само по себе», истина тождественна независимо от того, воспринимается ли она в суждениях людей или животных, ангелов или богов.

Такая абсолютность не присуща настоящей истине. Она была бы присуща ей, в таком случае, если бы истина существовала независимо от человека, от конкретных условий познания и даже от познаваемого объекта. Что тогда означала бы такая истина, что она могла бы означать, если бы сами предметы менялись в зависимости от условий или даже переставали существовать в прежнем качестве? Такова реальность познания и такова реальность истины. Абсолютность истины заключается в моменте полного совпадения нашего познания с объектом. Момент всегда конкретен и преходящ, лишен абсолютности, ограничен. И дело здесь не в хитростях языка, а в свойствах самой реальности. Любой ответ на вопрос в процессе познания никогда не бывает полным и исчерпывающим. А сам вопрос можно уточнять до бесконечности. Все происходит не вообще, а вполне конкретно, то есть соотносится с конкретными формами и условиями. Все знания конкретны. Но никакая конкретность не является окончательной, определенной. Поэтому истина — это процесс, а не объект или состояние.

Абсолютная истина (абсолютная в объективной истине) — это полное, исчерпывающее знание о действительности, которое не уточняется и не дополняется в пределах определенного этапа развития науки; это идеал, который не может быть достигнут, хотя знание приближается к нему; это элемент знания, который не может быть опровергнут в будущем. Правда:

- Результат познания определенных аспектов исследуемых объектов (констатация факта, которая не тождественна абсолютному знанию всего содержания данных фактов);

- Окончательное знание определенных аспектов реальности;

- Содержание относительной истины, которое сохраняется в процессе дальнейшего познания;

- Полное знание о мире и сложных организованных системах, которое на самом деле никогда не достижимо.

Применительно к достаточно развитому научно-теоретическому знанию выделяют абсолютную истину — полное, всестороннее знание об объекте (сложной материальной системе или мире в целом).

Различия в определении абсолютной и относительной истины

В философии и логике существует понятие истины, которое может быть абсолютным или относительным. Абсолютная истина считается объективной и независимой от восприятия или мнения людей, в то время как относительная истина определяется контекстом или отношениями и может являться субъективной.

Абсолютная истина основывается на фактах, которые являются неизменными и всеобщими. Она может быть достигнута только путем исследования, научной работы, логического рассуждения и проверки утверждений на соответствие реальности. Абсолютная истина существует независимо от нашего сознания или восприятия и не зависит от контекста или мнения.

Относительная истина, с другой стороны, зависит от контекста или отношений. Она может изменяться в разных ситуациях или при различных условиях. Относительная истина может быть истинной для одного человека или в определенной среде, но не обязательно справедливой в других условиях. Она может быть влиянием наше мнение, предубеждения или личный опыт.

Для более ясного различия можно использовать следующую табличку:

| Абсолютная истина | Относительная истина |

|---|---|

| Объективна и независима от восприятия | Определяется контекстом или отношениями |

| Основывается на фактах и проверяемых утверждениях | Может меняться в разных условиях |

| Имеет всеобщее значение | Может быть субъективной |

Истинность определенного утверждения или заявления зависит от того, как мы определяем истину — абсолютно или относительно. Понимание различий между абсолютной и относительной истиной позволяет нам более точно и критически мыслить и анализировать информацию, которую мы получаем.

Понятие и критерии истины

В различных областях науки учеными дается множество определений истины. Так, в философии это понятие трактуется как соответствие образа предмета, формируемого человеческим сознанием, реальному его существованию вне зависимости от нашего мышления.

В логике под истиной понимаются суждения и умозаключения, являющиеся достаточно полными и правильными. В них должны отсутствовать противоречия и несоответствия.

В точных науках суть истины трактуется как цель научного познания, а также как совпадение имеемых знаний с реальными. Она представляет огромную ценность, позволяет решать практические и теоретические задачи, обосновывать и подтверждать полученные выводы.

Проблема того, что же считать истинным, а что нет, возникла так же давно, как и само это понятие. Основным критериями истины считаются возможность подтвердить теорию практическим путем. Это может быть логическое доказательство, опыт или эксперимент. Этот критерий, разумеется, не может быть стопроцентной гарантией истинности теории, так как практика привязана к конкретному историческому периоду и со временем совершенствуется и преобразовывается.