Экосистема (биогеоценоз). Структуры экосистемы

Раздел ЕГЭ: 7.2. Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: продуценты, консументы, редуценты, их роль. Видовая и пространственная структуры экосистемы. Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья. Правила экологической пирамиды. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)

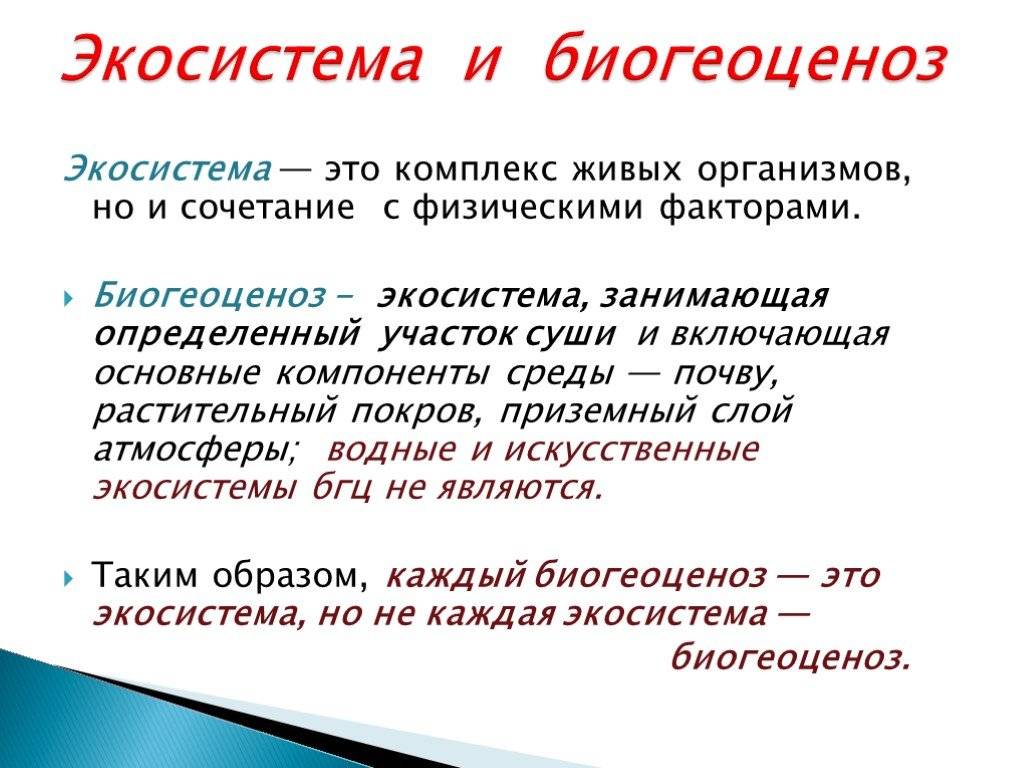

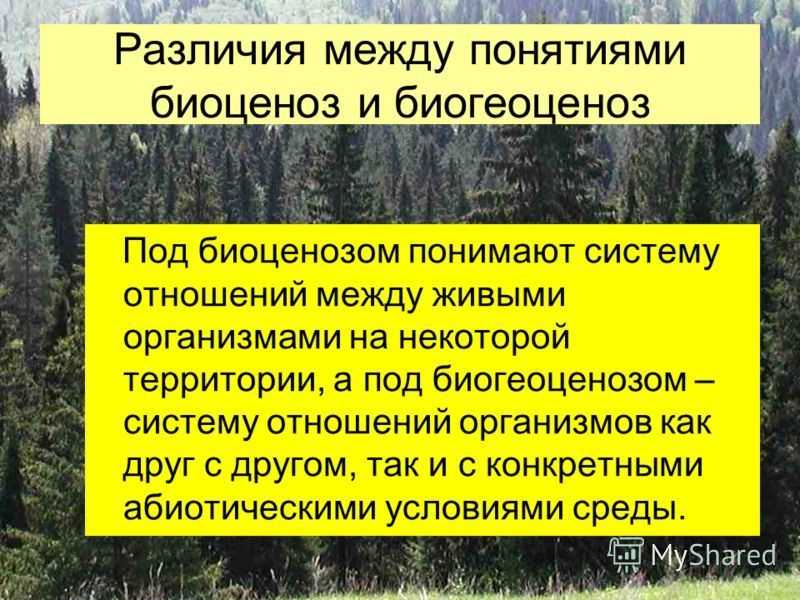

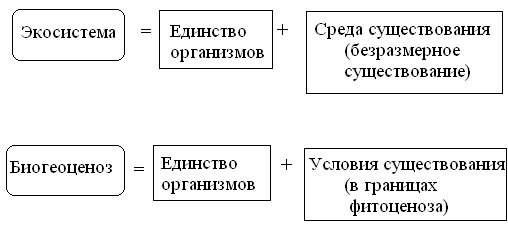

Экосистема — совокупность живых организмов, тесно взаимодействующих между собой и со средой обитания.

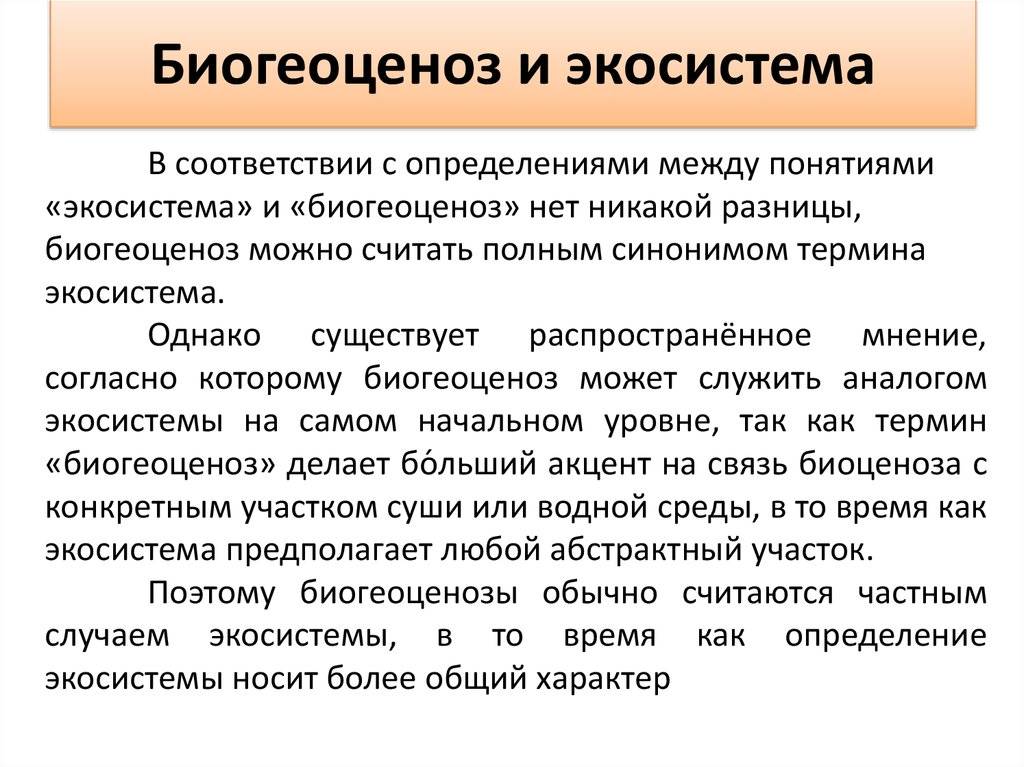

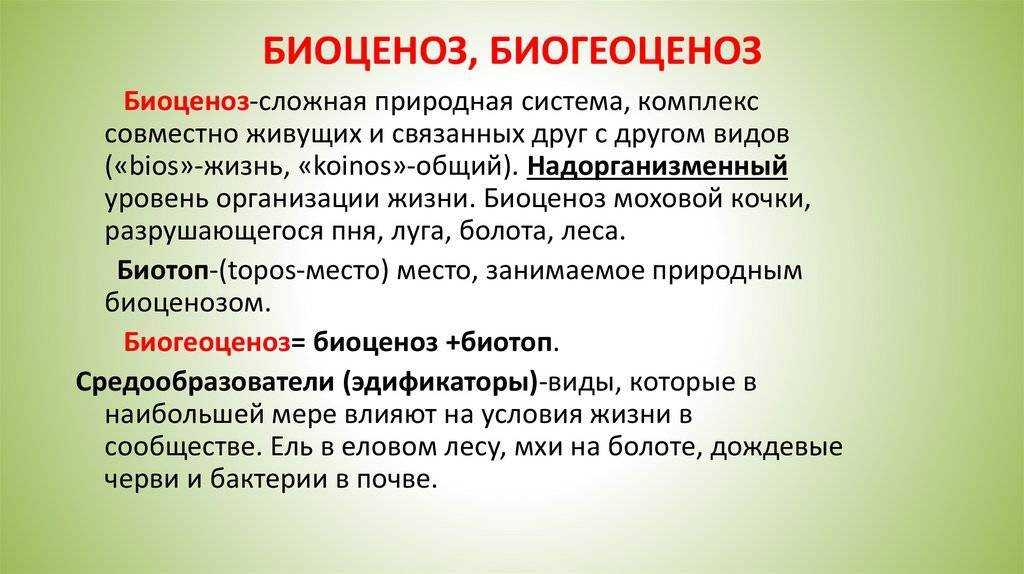

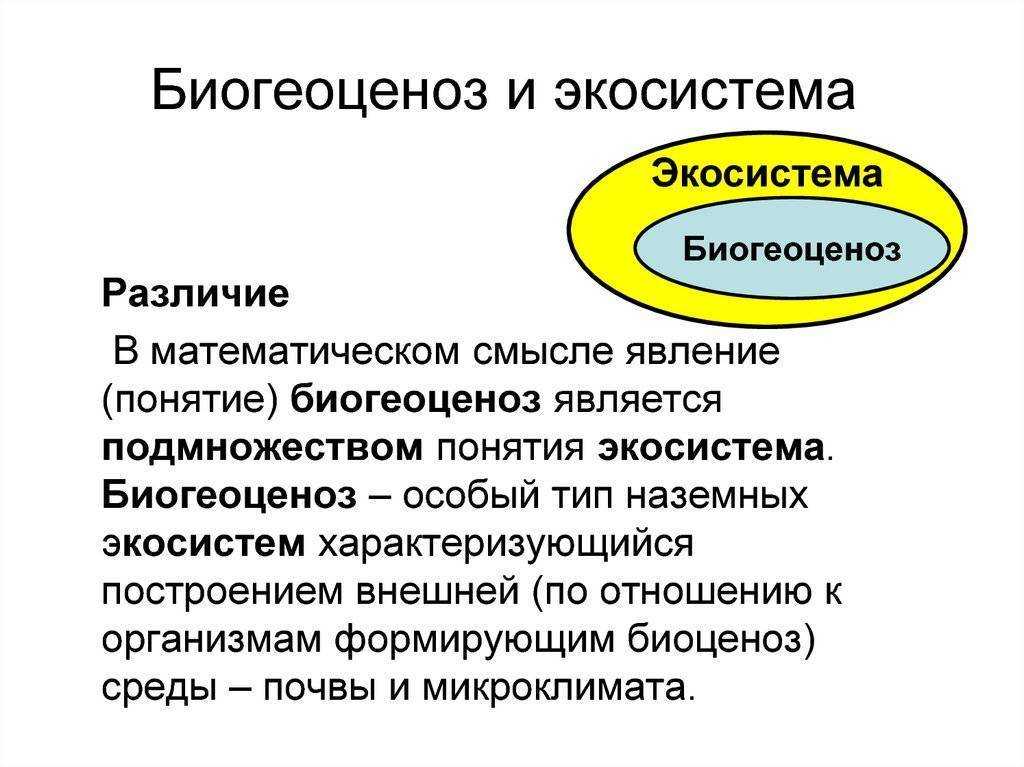

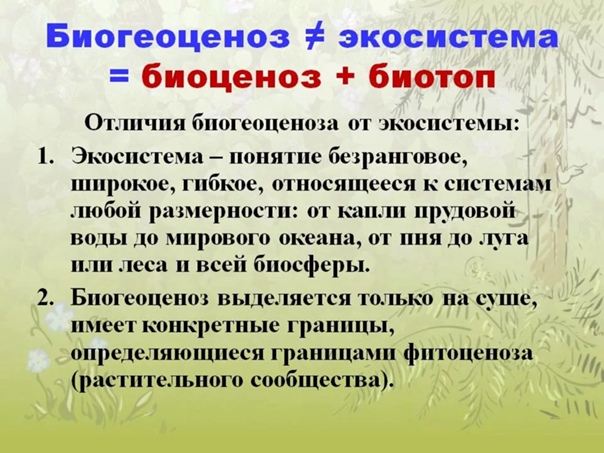

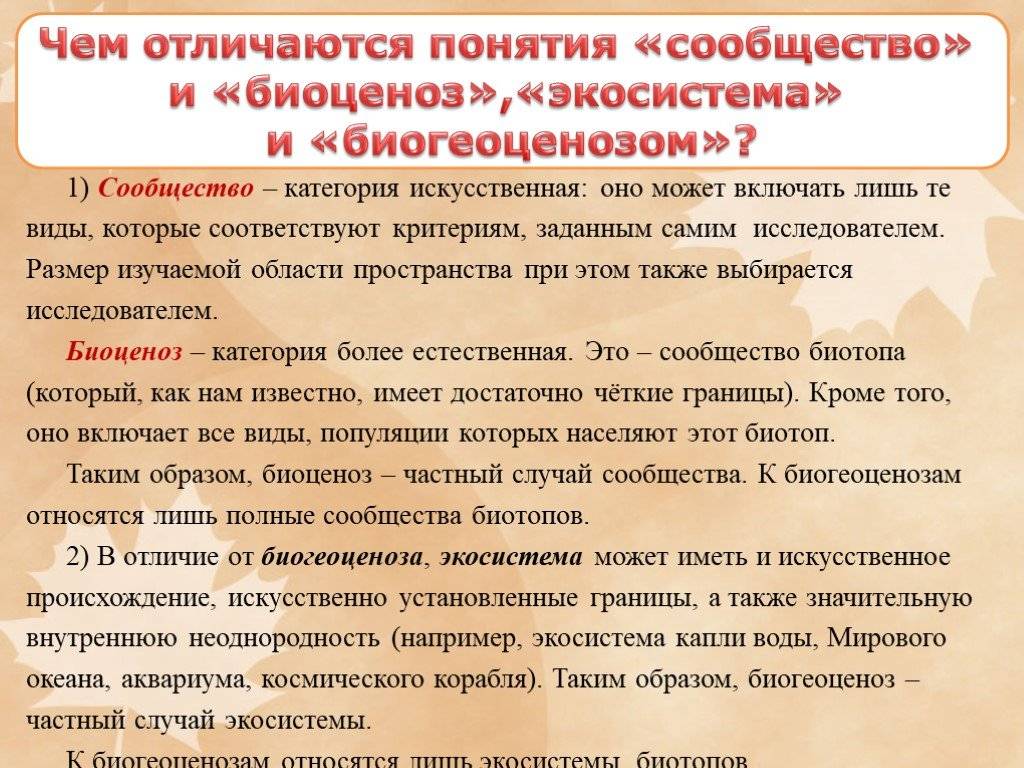

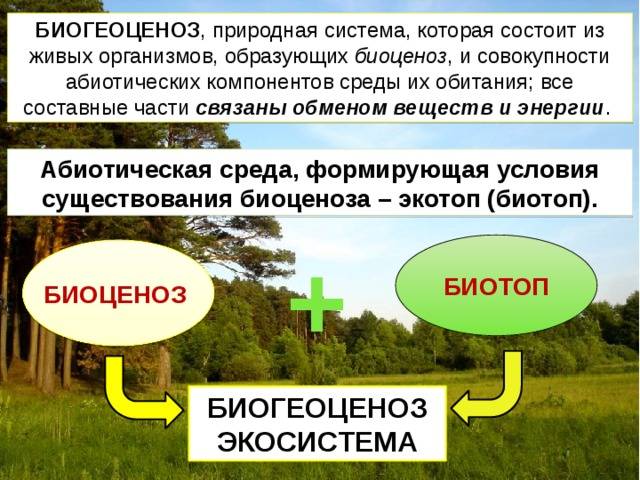

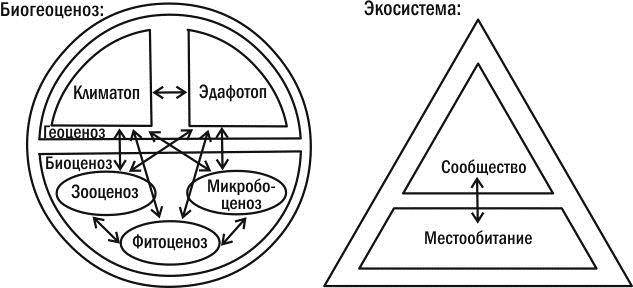

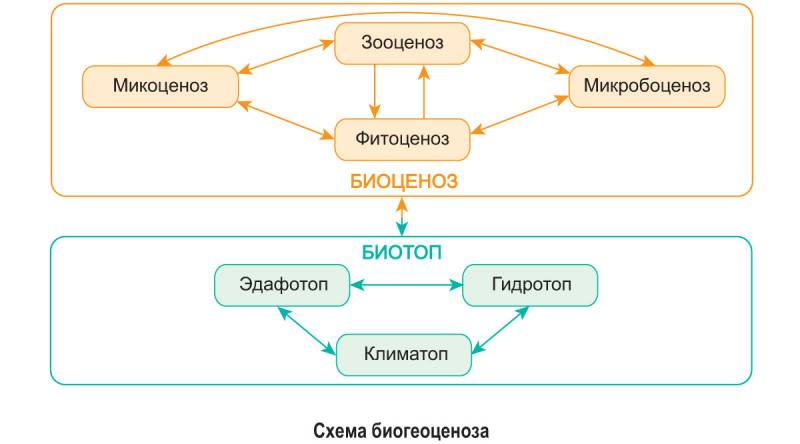

Биогеоценоз — это однородный участок земной поверхности с определенным составом живых и неживых компонентов, которые объединены в единую систему обмена веществ и энергии. Комплекс живых компонентов — биоценоз, комплекс неживых компонентов — биотоп. Биогеоценоз относительно экосистемы выступает как частное от общего. Биогеоценозы — один из вариантов реально существующих экосистем.

Устойчивость — способность выдерживать изменения, создаваемые внешними воздействиями.Саморегуляция — способность поддерживать определенную численность особей популяций в сообществе.

СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМЫ

1) Биотическая часть

- Продуценты — автотрофные организмы, преобразующие энергию Солнца или химических реакций в энергию органических соединений. К этой группе относятся растения и некоторые бактерии.

- Консументы — гетеротрофные организмы, использующие готовые органические вещества (в виде пищи) как источник энергии и веществ, необходимых для их жизни деятельности.

- Редуценты — грибы и гетеротрофные микроорганизмы, разлагающие органические вещества до неорганических.

2) Абиотическая часть

- Неорганические соединения.

- Органические соединения.

- Климатические факторы.

ВИДОВАЯ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРЫ ЭКОСИСТЕМЫ

Видовая структура экосистемы — совокупность видов растений и животных, образующих данный биогеоценоз. Она представлена всеми группами организмов. Нарушение какого-либо звена в цепи питания вызывает нарушение экосистемы в целом.

Популяции разных видов в экосистеме распределены особым образом (пространственная структура). Основу вертикальной структуры формирует растительность. Ярусность — разделение сообщества как в надземном, так и подземном пространстве на этажи. Мозаичность — характер горизонтального распределения виден в биотопе, определяемый неоднородностью почвенных условий, рельефом и деятельностью человека.

Это конспект для 10-11 классов по теме «Экосистема (биогеоценоз). Структуры экосистемы». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по Биологии.

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по биологии

Взаимосвязь организмов

Как вам известно, различные виды растений распространены не равномерно, а в зависимости от местных условий, образуя естественные группировки, или растительные сообщества. Часто думают, что дикие животные свободны в выборе своего местообитания, могут жить где хотят и как хотят. Однако это не так. Если мы посмотрим, каков состав животного населения в любом растительном сообществе, то мы увидим не случайный набор, а определенный комплекс видов животных, свойственных именно данному растительному сообществу. Таким образом, можно говорить уже о природном сообществе растений и животных. Но эти растения и животные связаны, в свою очередь, с микроорганизмами. Природное сообщество — совокупность растений, животных, микроорганизмов, приспособленных к условиям жизни на определенной территории, влияющих друг на друга и на окружающую среду. В нем осуществляется и поддерживается круговорот веществ. Можно выделить разномасштабные природные сообщества, например материки, океаны, лес, луг, тайгу, степь, пустыню, пруд, озеро. Более мелкие природные сообщества входят в состав более крупных. Человек создает искусственные сообщества, например поля, сады, аквариумы, космические корабли. Каждому природному сообществу свойственны разнообразные взаимосвязи — пищевые, по месту обитания и др.Основная форма связей организмов в природном сообществе — это пищевые связи. Начальным, основным звеном в любом природном сообществе, создающим в нем запас энергии, являются растения. Лишь растения, используя солнечную энергию, могут из находящихся в почве или воде минеральных веществ и углекислого газа создавать органические вещества. Растениями питаются растительноядные беспозвоночные и позвоночные животные. Ими, в свою очередь, питаются плотоядные животные — хищники. Так в природных сообществах возникают пищевые связи, цепь питания: растения — растительноядные животные — плотоядные животные (хищники). Иногда эта цепь усложняется: первыми хищниками могут питаться другие, а ими, в свою очередь, — третьи. Например, гусеницы поедают растения, а гусениц поедают хищные насекомые, которые, в свою очередь, служат пищей насекомоядным птицам, а теми питаются хищные птицы.

Наконец, в состав природного сообщества входят еще различные организмы, которые питаются отходами: отмершими растениями или их частями (ветками, листьями), а также трупами погибших животных или их экскрементами. Ими могут быть некоторые животные — жуки-могильщики, дождевые черви. Но основную роль в процессе разложения органических веществ играют плесневые грибы и бактерии. Именно они доводят разложение органических веществ до минеральных, которые опять могут быть использованы растениями. В общей сложности в природных сообществах происходит круговорот веществ.

Кроме пищевых связей в природных сообществах имеются и другие. Так, растения в любом месте создают особый климат, микроклимат. Различные факторы неживой природы — температура, влажность, освещенность, движение воздуха или воды — под пологом растений будут заметно отличаться от общих для данной местности. Изменения этих факторов под пологом растений будут всегда менее резкими, чем на открытой местности. Так, в лесу днем всегда более прохладно, влажно и тенисто, а ночью, наоборот, теплее, чем на открытом воздухе. Даже на лугу, покрытом только травой, температура и влажность на поверхности почвы будут другие, чем на голой почве.

Наконец, только наличие растительного покрова предохраняет почву от эрозии — распыления и размыва.

Естественно, что микроклимат сказывается и на видовом составе и жизнедеятельности животных, населяющих данное сообщество. Каждый вид животных избирает для своего обитания места не только с наличием необходимой пищи, то также с наиболее подходящими для него температурой, освещенностью, условиями устройства нор и гнезд.

Но и животные в природных сообществах также оказывают влияние на растения. Прежде всего, многие цветковые растения опыляются насекомыми, иногда даже какими-то определенными видами и при отсутствии их размножаться не могут. Далее — распространение семян у некоторых растений также производится животными. Наконец, роющая деятельность различных животных, прежде всего дождевых червей, способствует рыхлению почвы, в нее легче и глубже проникают вода и воздух и быстрее совершаются процессы разложения органических остатков.

Важность сохранения биогеоценозов и экосистем

Во-первых, биогеоценозы и экосистемы являются натуральными фильтрами для почвы, воды и воздуха. Они способны удерживать и преобразовывать вредные вещества, предотвращая загрязнение окружающей среды и обеспечивая чистоту и качество жизненно важных ресурсов.

Во-вторых, биогеоценозы и экосистемы служат убежищем и местом обитания для множества видов живых организмов. Они являются домом для растений, животных, насекомых и микроорганизмов. Сохранение этих систем позволяет сохранить богатство живой природы и защитить уникальные виды от исчезновения.

В-третьих, биогеоценозы и экосистемы играют важную роль в регулировании климата и сохранении природных ресурсов. Они абсорбируют углекислый газ, выделяют кислород, предотвращают эрозию почвы и сохраняют водные ресурсы. Это способствует балансу в природе и снижению риска природных катастроф, таких как засухи, наводнения и обрушения почвы.

В целом, сохранение биогеоценозов и экосистем имеет фундаментальное значение для сохранения окружающей среды и обеспечения устойчивого развития человеческого общества. Необходимо принимать меры по охране и восстановлению этих систем, чтобы сохранить биологическое разнообразие, предотвращать изменение климата и обеспечивать благоприятные условия для жизни всех видов на планете Земля.

Экосистема, в свою очередь, представляет собой биологическую систему, включающую в себя все живые организмы, окружающую среду и их взаимодействие. Она имеет более широкий контекст, так как включает не только биологические компоненты, но и абиотические факторы — климат, почву, геологическую структуру и т.д.

Таким образом, различия между биогеоценозами и экосистемами можно выделить следующим образом:

1. Объект исследования: в биогеоценозе исследуется преимущественно взаимодействие живых организмов, в то время как в экосистеме учитываются как живые, так и неживые компоненты.

2. Область исследования: биогеоценоз концентрируется на определенном пространстве, где преобладает взаимосвязь живых организмов, популяций и сообществ, тогда как экосистема рассматривается в более широком контексте, включающем все элементы окружающей среды.

3. Уровень организации: биогеоценоз является одним из уровней организации экосистемы, описывая внутреннюю структуру и функционирование.

4. Экологическая роль: биогеоценозы играют важную роль в поддержании биологического разнообразия и экологической устойчивости, в то время как экосистемы имеют более широкую значимость, включая регулирование климата, циркуляцию веществ и водных ресурсов.

Оба термина имеют важное значение в изучении и понимании организации и функционирования природных систем. Правильное понимание и использование этих терминов способствует более глубокому анализу процессов, происходящих в природе, и разработке стратегий рационального использования природных ресурсов

§ 44. Экосистема. Биогеоценоз

Понятие экосистемы и биогеоценоза

Термин «экосистема» впервые был предложен английским экологом А. Тенсли в 1935 г. Экосистемы считаются основными структурными единицами природы на Земле.

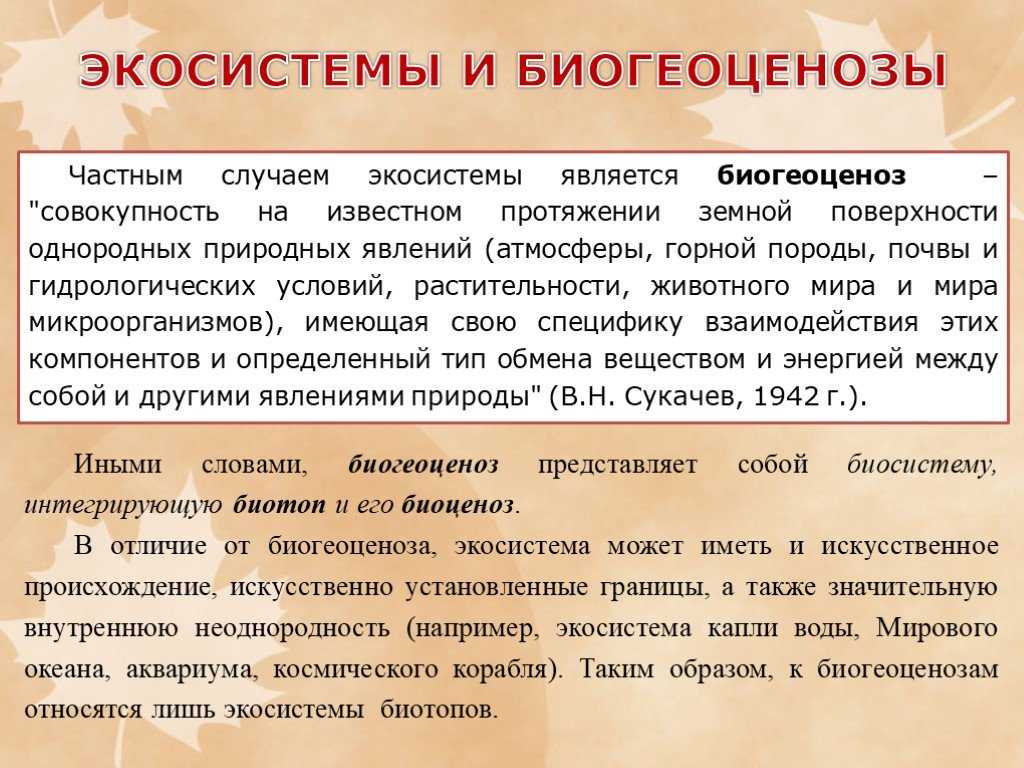

Экосистема — биологическая система, состоящая из живых организмов и среды их обитания, связанных совокупностью связей, осуществляющих обмен веществом и энергией между ними. Для обозначения подобных систем на однородных участках суши русский геоботаник В. Н. Сукачев в 1942 г. предложил термин «биогеоценоз».

Биогеоценоз(от греч. bίos — жизнь, gé — земля, koinós — общий) — биологическая система, включающая сообщество живых организмов (биоценоз) и тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды (биотоп) в пределах однородной территории, связанных между собой круговоротом веществ и потоком энергии.

Как видно из приведенного определения, биогеоценоз включает две структурные части — биоценоз и биотоп. Каждая из этих частей состоит из определенных компонентов, которые между собой взаимосвязаны.

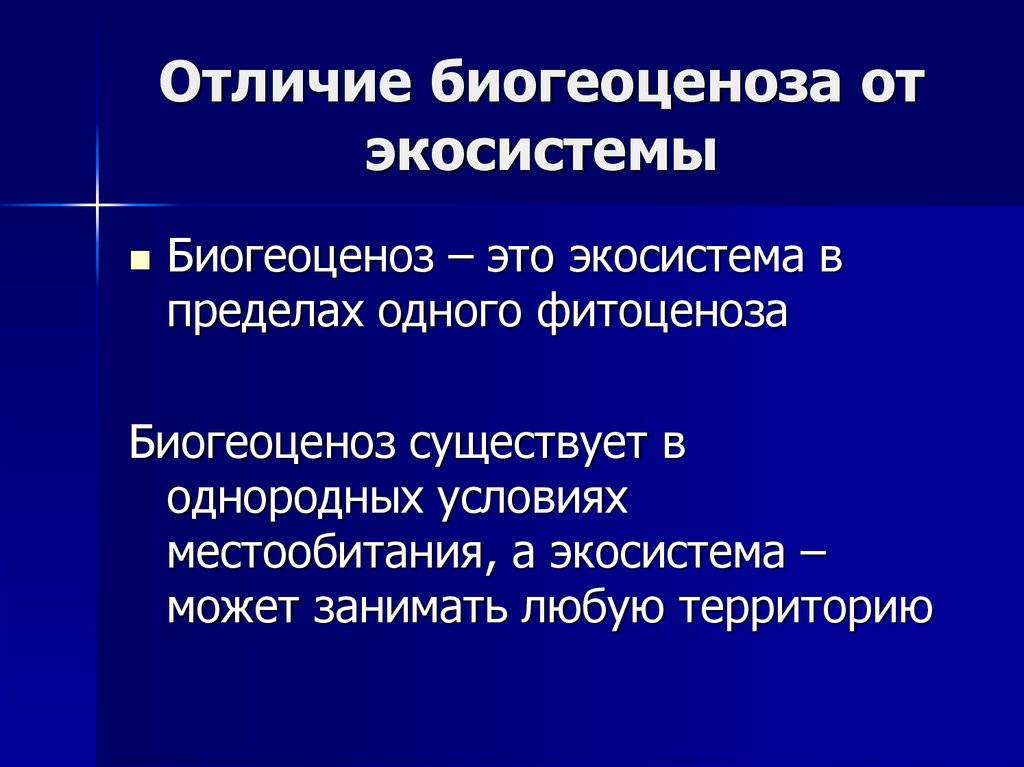

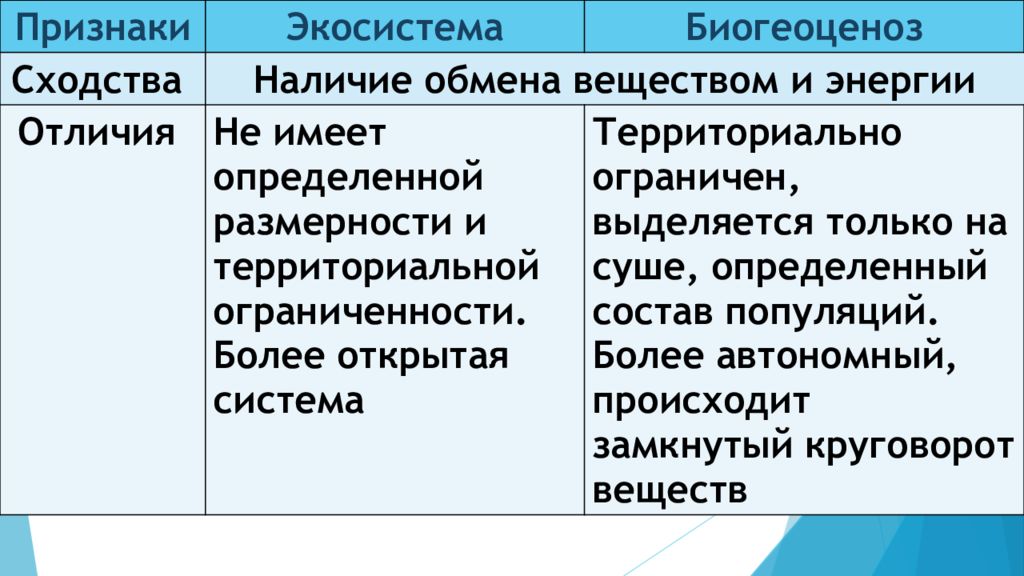

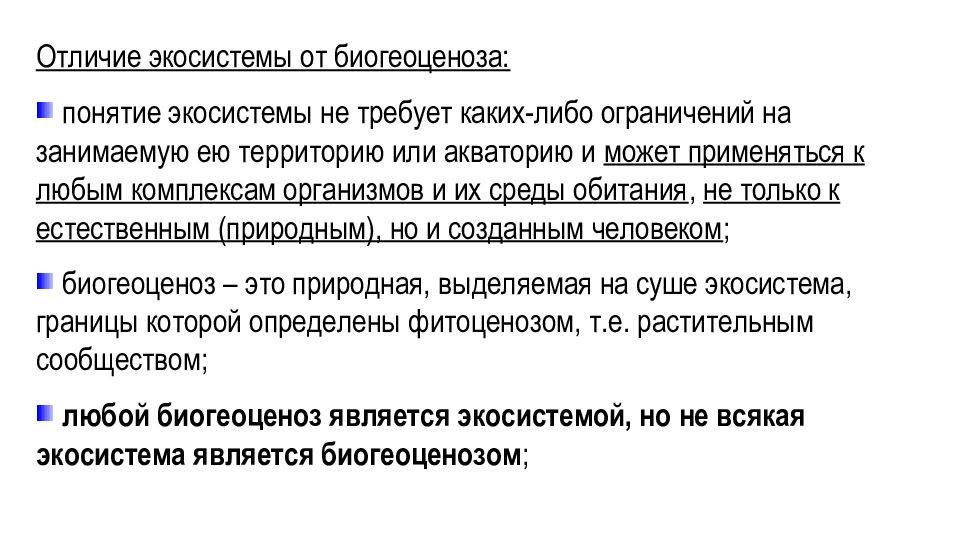

Биогеоценоз и экосистема — близкие понятия, обозначающие биосистемы одного уровня организации. Однако они не являются синонимами.

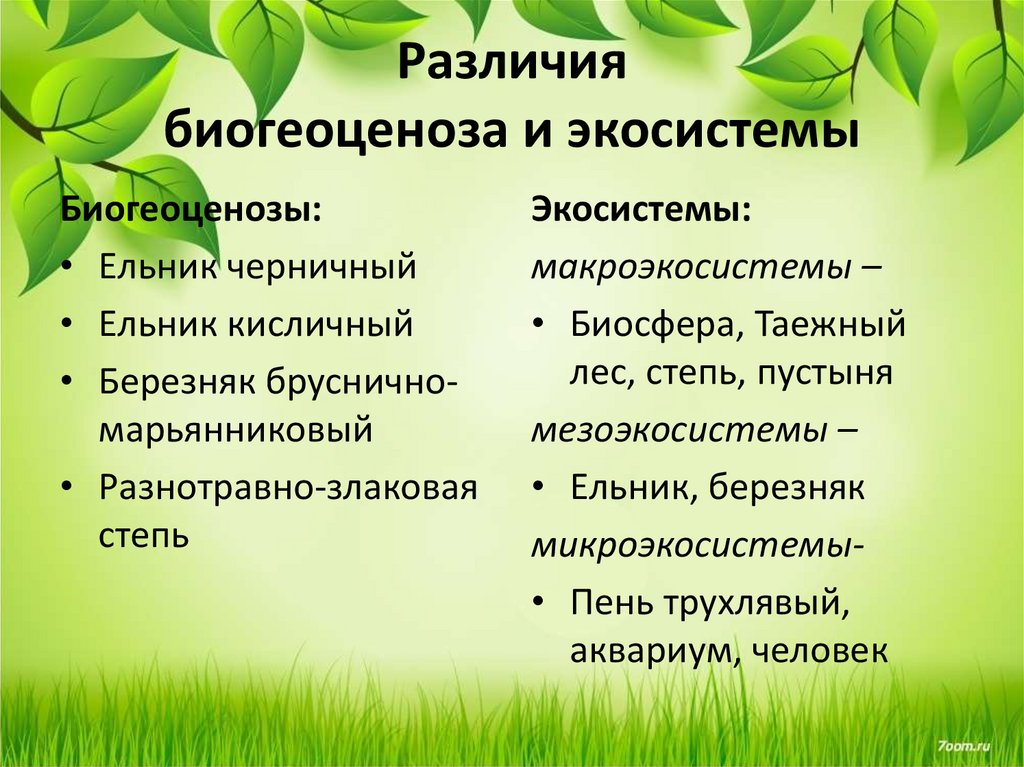

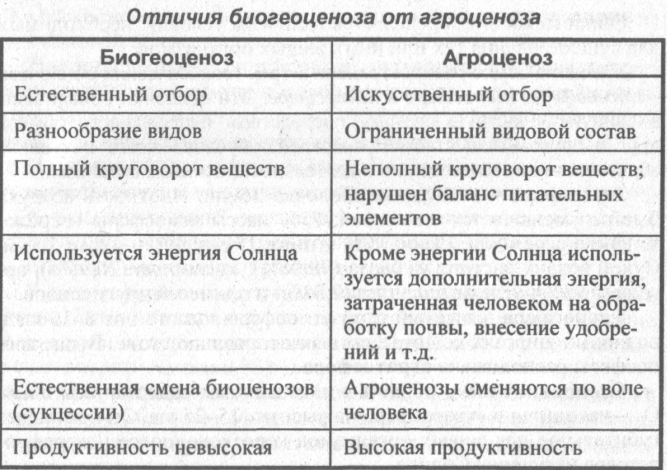

Экосистемы имеют разную степень сложности, разные масштабы, они могут быть естественными (природными) и искусственными (созданными человеком). Экосистемы не имеют определенной размерности. Гниющий пень с населяющими его беспозвоночными, грибами и бактериями представляет собой экосистему небольшого масштаба (микроэкосистема). Озеро с водными и околоводными организмами является экосистемой среднего масштаба (мезоэкосистема). А море с его многообразием водорослей, рыб, моллюсков, ракообразных — экосистема крупного масштаба (макроэкосистема).

Биогеоценоз отличается от экосистемы территориальной ограниченностью. Его границы определяются наземным растительным покровом (фитоценозом). Изменение растительности свидетельствует об изменении условий в биотопе и о границе с соседним биогеоценозом. Например, переход от древесной растительности к травянистой свидетельствует о границе между лесным и луговым биогеоценозами. Биогеоценозы выделяют только на суше, так как их обязательным компонентом является почва.

С точки зрения обеспечения питательными веществами биогеоценозы более автономны (независимы от других биогеоценозов), чем экосистемы. В каждом из устойчивых (существующих длительное время) биогеоценозов осуществляется достаточно полный круговорот веществ, сопоставимый по характеру с круговоротом веществ в биосфере планеты Земля, но только в гораздо меньшем масштабе. Экосистемы же более открытые системы для притока и оттока вещества и энергии. Это еще одно отличие биогеоценозов от экосистем.

Следовательно, понятие «экосистема» более широкое, чем «биогеоценоз». Экосистемой можно назвать любой биогеоценоз, а вот биогеоценозом можно назвать только наземные экосистемы.

Биогеоценоз и экосистема

Популяции живых организмов, которые входят в состав биоценозов, тесно связаны не только между собой, но и с условиями среды их существования. Из окружающей среды поступают вещества, необходимые для обеспечения их жизнедеятельности.

Обратно поступают продукты метаболизма. Так формируется определенная система из сообщества организмов и среды их существования. Ученые назвали ее экосистемой. Данный термин предложил в $1935$ году английский эколог А. Тенсли.

Он подчеркивал, что нельзя изучать живые организмы без учета среды их обитания.

Определение 1

Экосистема – это совокупность живых организмов различных видов, которые взаимодействуют между собой и со средой обитания, благодаря чему возникает поток энергии, который образует определенную трофическую структуру и обеспечивает круговорот веществ в средине системы.

Под круговоротом веществ следует понимать обмен веществом между неживой и живой частями экосистем.

Понятие биогеоценоза

В $1940$ году российский советский эколог В.Н. Сукачев ввел в науку понятие «биогеоценоз». Он считал, что понятия «экосистема» и «биогеоценоз» хоть и близки, но не идентичны.

Ничего непонятно?

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Определение 2

Биогеоценоз – это территория с более-менее однородными условиями существования, населенная взаимосвязанными популяциями различных видов, которые объединены между собой и физической средой обитания круговоротом веществ и потоком энергии.

Сукачев считал, что биогеоценоз, в отличие от экосистемы, является более конкретным территориальным понятием (образованием).

Когда говорится об экосистеме, то имеется ввиду любая совокупность организмов разных видов, связанных между собой трофически, которые не обязательно занимают территорию с однородными условиями.

А биогеоценоз занимает ограниченную территорию с однородными условиями и определенным растительным сообществом – фитоценозом.

Структура биогеоценоза

Так как биогеоценоз представляет собой систему взаимодействия живой и неживой природы, то в его структуре выделяют абиотическую и биотическую части.

В состав абиотической части входят такие компоненты, как неорганические и органические соединения, климатические условия, явления неживой природы (гроза, землетрясения, извержения вулканов и т.п.).

Биотическую часть составляют различные экологические группы популяций организмов, которые объединены между собой трофическими и пространственными связями.

Важная роль в структуре биогеоценоза принадлежит редуцентам. Эти организмы, питаясь останками других живых организмов или продуктами их жизнедеятельности, расщепляют органические вещества до неорганических. Таким образом, они обеспечивают завершение цикла круговорота веществ в природе.

Свойства биогеоценозов

Биогеоценоз, как любая система, имеет ряд свойств. К особенным свойствам биогеоценозов относятся:

- целостность,

- устойчивость,

- способность к самовоспроизводству,

- способность к саморегуляции.

Целостность – это свойство, которое обеспечивается тесными связями организмов между собой и средой. При изменении хотя бы одного компонента нарушается поток энергии и круговорот веществ, поэтому изменяется весь биогеоценоз.

Устойчивость биогеоценозов определяется взаимоприспособленности различных видов к сосуществованию и их адаптации к условиям среды, способности противостоять их изменениям.

Саморегуляция биогеоценозов состоит в колебании количества особей и популяций того или иного вида, биопродуктивности популяций, способов и скорости круговорота веществ в биогеоценозе и потоков энергии вокруг определенных (оптимальных) значений. Регулирующими факторами могут выступать внутривидовые и межвидовые связи («растения–травоядные», «хищник-жертва», «паразит-хозяин» и т.п.).

Способность биогеоценозов к самовоспроизводству зависит от взаимодействия саморегулируемых популяций, входящих в их состав, и обеспечивается природными ресурсами окружающей среды (тепло, наличие воды и еды).

Человек в процессе своей деятельности вольно или невольно изменяет соотношение компонентов в биогеоценозах. Это может вызвать изменение биогеоценозов и всей биосферы вообще.

Раздел 3. Отличия между экосистемой и биогеоценозом

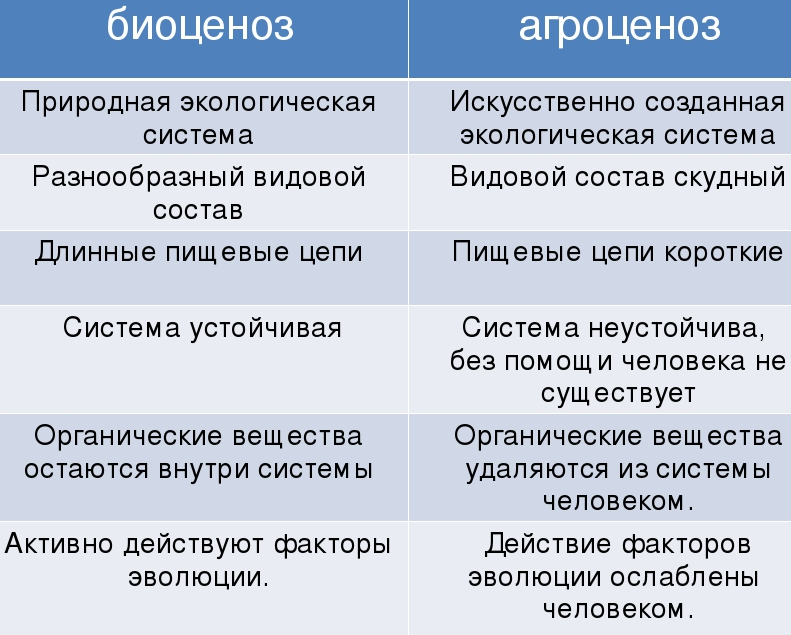

Экосистема — это сложная система, которая включает в себя все биотические и абиотические факторы определенной территории, взаимодействующие друг с другом и образующие определенный баланс. В экологии термин «экосистема» используется для обозначения живой природы вместе с теми абиотическими условиями, которые она включает.

Биогеоценоз, в свою очередь, описывает только биотическую часть этой системы. Он относится к совокупности популяций разных видов, которые обитают на определенной территории и взаимодействуют друг с другом. В биогеоценозе происходят различные виды взаимодействия между популяциями, такие как конкуренция за ресурсы, хищничество или симбиоз. Также в биогеоценозе происходит коммуникация, осуществляемая путем обмена информацией между разными видами.

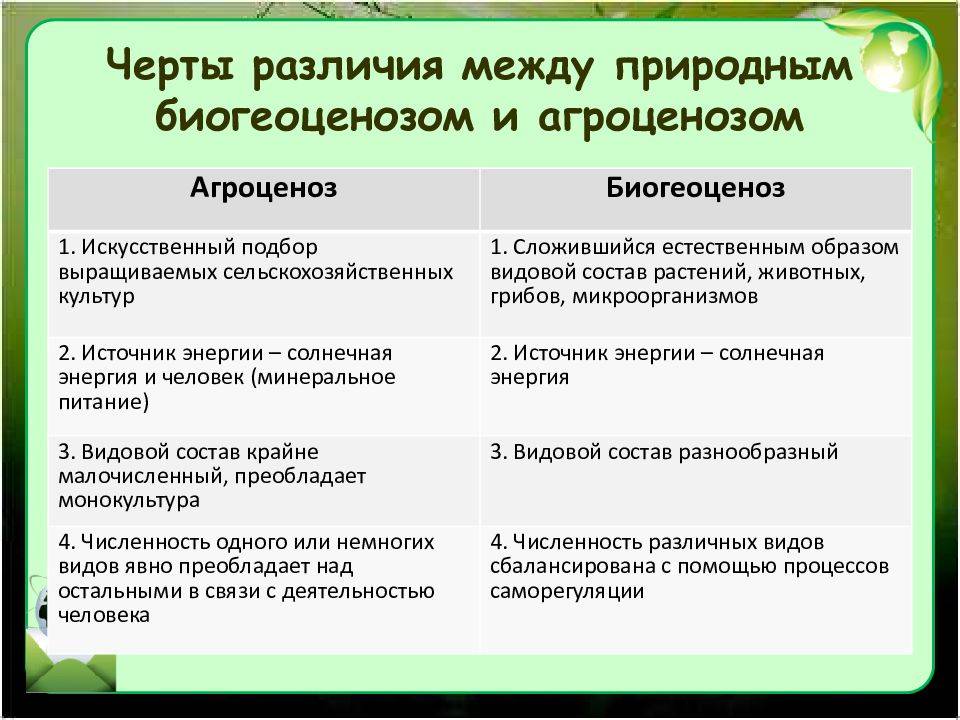

Экосистема | Биогеоценоз |

Включает в себя все биотические и абиотические факторы | Описывает только биотическую часть системы |

Охватывает большую территорию | Более ограниченное пространство |

Включает взаимодействие между видами и средой | Описывает взаимодействие только между популяциями видов |

Подраздел 3.1. Уровень организации

Экология — наука, изучающая взаимодействие живых организмов между собой и с окружающей средой. Она изучает все уровни организации живого вещества, начиная от молекул и клеток, и заканчивая биосферой.

Биосфера — это оболочка, состоящая из совокупности всех экосистем планеты Земля. Она включает в себя все живое на планете, включая растения, животных и микроорганизмы. Биосфера представляет собой сложную систему взаимодействий между организмами и окружающей средой.

На уровне организма в экологии существуют разные уровни организации. Популяция — это группа организмов одного вида, которые населяют определенную территорию и взаимодействуют между собой. Они обладают общими генетическими характеристиками и способны к размножению между собой и образованию потомства.

Вид — это группа популяций, которые имеют общую структуру генома и могут образовывать плодовитое потомство. Виды взаимодействуют с другими видами внутри экосистемы и влияют на ее состав и функционирование.

Факторы среды, в свою очередь, оказывают влияние на организмы и их популяции. Они могут быть абиотическими (например, климатические условия, геологические факторы) и биотическими (например, взаимодействие с другими организмами).

Организмы взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой в рамках экосистемы. В экосистеме происходят различные виды взаимодействий, такие как конкуренция за ресурсы, хищничество, симбиоз и взаимодействие в пищевых цепочках.

Процессы коммуникации между организмами также играют важную роль в экосистеме. Они позволяют передавать информацию о наличии опасностей, о пище, о парении и т. д. Коммуникация может осуществляться различными способами: зрительным, звуковым, химическим и т. д.

Подраздел 3.2. Взаимодействие среды

Во взаимодействии среды играют важную роль экосистема и биогеоценоз. Экосистема – это сложный комплекс, объединяющий живые организмы (биоту) и неживую природу (абиоту). В основе экосистемы лежит взаимодействие всех ее компонентов, что позволяет ей функционировать как единое целое.

Биогеоценоз – это особая форма экосистемы, представляющая собой сообщество организмов, взаимосвязанных друг с другом и средой обитания. В биогеоценозах происходят различные типы взаимодействия, такие как симбиоз, параразитизм, хищение, конкуренция.

Взаимодействие среды также включает в себя взаимодействие различных видов и популяций, а также их коммуникацию. В результате взаимодействия различных организмов в экосистеме происходит передача питательных веществ и энергии, что поддерживает жизнедеятельность всех участников системы.

Окружающая среда влияет на жизнь организмов путем действия абиотических и биотических факторов. Абиотические факторы включают в себя климатические условия (температура, освещенность, влажность), а также геологические и физические параметры среды. Биотические факторы относятся к взаимодействию организмов между собой, таких как пищевая цепь, конкуренция за ресурсы и взаимовлияние насекомых.

Устойчивость и уязвимость биогеоценозов и экосистем

Биогеоценозы и экосистемы в природе часто подвергаются воздействию различных факторов и процессов.

Каждый биогеоценоз или экосистема обладают своей уникальной устойчивостью и уязвимостью, определяющей их способность к существованию и развитию.

- Устойчивость биогеоценозов и экосистем заключается в их способности противостоять неблагоприятным воздействиям и сохранять стабильность. Он зависит от взаимодействия между различными организмами внутри биогеоценоза или экосистемы и от их адаптации к изменяющимся условиям.

- Уязвимость биогеоценозов и экосистем относится к их восприимчивости к внешним воздействиям и возможности изменения своего состояния или структуры под воздействием различных факторов. Некоторые биогеоценозы и экосистемы могут быть более уязвимыми, чем другие, в зависимости от своей сложности, структуры и взаимосвязи организмов.

Устойчивость и уязвимость биогеоценозов и экосистем тесно связаны между собой. Если биогеоценоз или экосистема обладает высокой устойчивостью, то он имеет меньшую уязвимость перед внешними воздействиями. Однако, если биогеоценоз или экосистема является уязвимой, то даже небольшое изменение условий может сильно повлиять на его состояние и стабильность.

Понимание устойчивости и уязвимости биогеоценозов и экосистем является важным для планирования и оценки воздействия различных деятельностей человека на природу. Изучение этих аспектов помогает разрабатывать стратегии сохранения и охраны биоразнообразия, а также решать проблемы, связанные с нарушением экосистем и биогеоценозов.

Структура и компоненты биогеоценоза

Показатели и свойства биогеоценоза

Можно отнести к неорганическим элементами биогеоценоза:

- состав почвы;

- состав атмосферы;

- температуру;

- давление окружающей среды;

- показатели влажности;

- иные гидрологические показатели, под влиянием которых у живых существ проявляются характерные для их вида черты.

Если в природные комплексы, которые полноценно были сформированы природой, вторгается человек, тогда восстановление таких комплексов осуществляется, согласно законам, которые определяют основными свойствами биогеоценоза.

К основным свойствам биогеоценоза можно отнести:

- Целостность. Данное свойство исходит из обеспечения всех живых организмов солнечной энергией, а также питательными веществами в непрерывном переносе неиспользованных элементов обратно в круговорот веществ.

- Устойчивость. Возможность биогеоценоза выстоять всяческие влияния внешней среды.

- Саморегуляция. Данное свойство предполагает поддержание общей численности живых существ в разных пищевых цепочках на конкретном уровне.

- Самовоспроизводство. Организмы, которые составляют биогеоценоз, обязаны быть способны к размножению для воссоздания и сохранения собственной популяции.

- Изменение. То есть общее количество живых организмов в биогеоценозе зависит напрямую от чередований условий погоды по сезонам.

Чтобы биогеоценоз нормально существовал, необходимо соблюдение двух параметров.

- Первый параметр заключается в разнообразии видов, подразумевается общность живых организмов всех групп и классов, которые обитают в конкретном природном комплексе. Нарушение определенного трофического уровня (то есть звена в пищевой цепи) влияет сильно на систему в целом.

- Вторым параметром является плотность популяции. Численность популяция напрямую зависит от обеспечения питанием, можно охарактеризовать продуктивностью биогеоценоза — единой биомассой, которая состоит из живого вещества всех видов растений и животных, которые в нее входят.

Для того, чтобы экосистема была биогеоценозом она обязаны быть географическим образованием, а также быть однородной, согласно всем параметрам:

- микроорганизмы, которые населяют почвенный слой;

- флора\фауна;

- рельеф;

- глубина залегания;

- режим грунтовых вод;

- почвообразующие породы.

Вид обмена веществ в каждого биогеоценоза является специфическим, то есть принадлежащим только какому-то конкретному биогеоценозу.

Структурный состав биогеоценоза

По своей структуре биогеоценоз состоит из тел, которые носят названия компоненты. Компоненты можно разделить на две условные группы:

- живые\биотические (то есть биоценоз);

- косные\абиотические (то есть экотоп, биотоп).

К абиотическим компонентам обычно относят воду, углекислый газ, кислород и другие вещества. Биотические же компоненты биоценоза способны находиться как под водой, так и под землей, вести наземный образ жизни. Каждому компоненту отводится свое место в рамках пищевой цепи (условный трофический уровень), они существуют в тесном взаимовлиянии друг на друга, по-разному участвуют в процессах обмена веществ.

К структуре биогеоценоза относят наличие таких элементов, как:

- консументы;

- редуценты;

- продуценты.

Продуценты являются преобразователями энергии Солнца в минералы и органику. То есть продуценты непосредственно влияют на процессы обеспечения питательными веществами всех живых существ в биогеоценозе. Продуцентами являются растения, основной процесс в которых — фотосинтез.

Продуценты служат источником пищевых веществ для консументов. Консументами можно назвать насекомых, травоядных животных, часть паразитирующих растений. Консументы-представители одного вида способны поедать других консументов. Так, например, большие хищники нападают на травоядных животных, мелких хищников и грызунов. А останки используют для собственного питания другие виды животных, а также растения.

Даже самый сильный хищник после своей смерти будет поглощен. Поглощением занимаются редуценты — грибки и бактерии. Задачей редуцентов является разложение органических веществ до неорганического состояния. Получается, что редуценты замыкают круг взаимодействия между фауной и флорой.

Краткой схемой биогеоценоза является передача уже переработанной растениями солнечной энергии животным. Животные, в свою очередь, трансформируют энергию в органические вещества. Организмы, которые минерализуют органические вещества, дают возможность представителям флоры усваивать азотные соединения: то есть усваивать азот растениям. В данном круговороте принимают участие почти все химические элементы, которые существуют на планете.

Примеры биогеоценозов и экосистем

1. Лесной биогеоценоз

Лесной биогеоценоз образуется в результате сосуществования лесных растений, животных и микроорганизмов. В него входят различные типы деревьев, кустарников, трав и грибов, а также множество видов животных, включая птиц, млекопитающих и насекомых.

2. Морской биогеоценоз

Морской биогеоценоз составляют живые организмы морской среды, включая растения и животные, которые обитают в морских водах. Этот биогеоценоз может включать коралловые рифы, водоросли, различные виды рыб, морских млекопитающих и других морских созданий.

3. Пустынный биогеоценоз

Пустынный биогеоценоз образуется в условиях экстремальной сушы, где присутствуют специализированные растения и животные. Некоторые из них, как например, кактусы и скорпионы, способны выживать в условиях ограниченных водных ресурсов и высоких температур.

4. Пресноводный биогеоценоз

Пресноводный биогеоценоз образуется в водных системах, таких как реки, озера и болота. В нем обитают разнообразные растения, рыбы, насекомые и другие животные, которые приспособились к жизни в пресной воде.

5. Горный биогеоценоз

Горный биогеоценоз образуется в горных регионах, где условия существования кардинально отличаются от низинных районов. Он включает в себя разнообразные виды растений и животных, которые приспособились к холодному климату, каменистому грунту и большой высоте.

Приведенные примеры являются лишь небольшой частью разнообразия биогеоценозов и экосистем, существующих на нашей планете. Каждый из них уникален и представляет собой сложную сеть взаимодействий, определяющих его устойчивость и функционирование.